金属加工のプロフェッショナル

昌栄工業株式会社は、1947年、墨田区東向島の地に創業し、今年で78年を迎える金属プレス加工会社。ブリキ玩具や双眼鏡のパーツを作るところからスタートし、ベビーカーの車輪の支柱やヘラ絞りの技術を活かした琺瑯(ほうろう)製品容器、建築・土木・機械の部材製作など多様な分野の製品を作り、着々と仕事の幅を増やしてきた。

曳舟川通りを1本入ると、ネイビーにペイントされた壁に白く輝く「昌栄工業」の看板が見えてきた。看板はお洒落な琺瑯でできている。

三代目である昌林賢一代表取締役の案内で工場内部へ進むと、そこには奥行きのある吹き抜けの空間が広がっていた。用途ごとに違う機械が建物の突き当たりまでいくつも並んでいる。歩みを進めると、スタッフの一人が手を止めて「こんにちは!」とにこやかに挨拶してくれた。

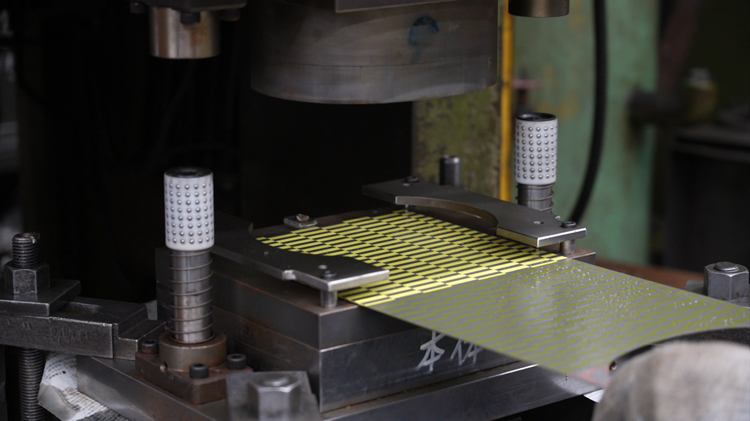

昌林さんが機械を指差しながら「プレス加工には『抜き加工』や『曲げ加工』、溝や切り込みを作る『切り欠き加工』などいろいろな方法があるのですが、当社はそのなかでも『絞り加工』に特化して、事業を進めてきました」と教えてくれる。

絞り加工というのは、金属の薄いプレートから箱型やカップ型などさまざまな形を成形する技術で、繋ぎ目がないのが特徴だという。

同社は、絞り加工の中でも複雑とされる『難絞り(なんしぼり)』や『異形絞り』にも精通しており、カーテンレール受けや機械のパーツなど、多岐にわたる金属製品が製造されている。

その確かな仕事は信頼も厚く、製品の設計から請け負うこともあるという。

昌栄工業のスローガンは、「『複合技術』の探求に勤しみ、お客様が目指す『最適な製品』へ向かう製造に取り組むことで新しい形のものづくりを目指す」こと。自社の加工技術に頼るだけではなく、外部の企業とも協力し、各分野の技術を融合させることでよりよい製品を生み出すために、日々研鑽を積んでいる。まさに金属加工のプロフェッショナルだ。

kaicoブランドの誕生

昌栄工業が作る製品のなかで、BtoCの商品として異彩を放っているのが、キッチン用品のkaicoシリーズだ。kaicoは琺瑯製品で、鉄の生地に透明感のあるガラス質の釉薬(ゆうやく)をかけて焼き上げる。プロダクトデザイナーの小泉誠さんがデザインを担当し、洗練されたフォルムに使い心地の工夫を詰め込んだ。

琺瑯は滑らかで温もりのある手触りが特徴だ。また、手入れがしやすく、熱伝導や耐熱性、耐水性に優れているという利点があるため、昭和期の中盤にはよく使われていた。

「私たちが小さい頃には、よく結婚式の引き出物に琺瑯をいただいたり、日本からたくさんの琺瑯製品が輸出されていたりと、琺瑯の全盛期がありましたね。当社もたくさんの琺瑯メーカーさんから仕事をいただいていました」と昌林さん。

しかし、その後はステンレスやシリコンなど新素材の台頭で、製作に手間のかかる琺瑯の生産量は減少。25年ほど前には日本に20〜30社あったという器物の会社も、約20年前には数社に減ってしまったという。

そんな状況を危惧した琺瑯メーカーの「協和工業」から、新しい取り組みをしたいと声がかかる。それがkaicoブランドの立ち上げだった。デザイナーの斬新な提案を確かな使用感へと実現させるのは昌栄工業の仕事だ。幾度も試作を繰り返し、納得のいく機能に仕上げたkaicoシリーズは、2006年に発売を開始すると、その年にグッドデザイン賞を受賞するほど高い評価を得た。

ところが翌年、協和工業が倒産してしまう。

「そのとき協和工業の社長さんが懇意にしていたフォームレディの社長と訪ねてこられて『財産はいらないけれど、kaicoだけは残したい』とおっしゃったんです。そこで当社がkaicoブランドを所有し、デザイナーの小泉さん、琺瑯の日東エナメル、フォームレディという4社で協力してkaicoを守るための取り組みを続けてきました。この仕事は父が携わっていたのですが、途中から私が引き継ぐことになり、大変な中でもすごくやり甲斐を感じました。モノづくりは完成したら次を作ることにとりかかるしかないのですが、取り組みは続きます。自分の中に永遠に残るものなんだなと、この仕事をやってみて実感したのです」

kaicoはその後も新たな製品を発表し続け、2013年には、「すみだモダン ブルーパートナー」であるUn Cafe Sucre株式会社代表の楡井有子さんの技術監修のもと、“湯量を調整しながらも真っ直ぐ下に落ち続ける”魔法のようなドリップケトルを誕生させた。昌栄工業の卓越した技術力と創意工夫で完成したkaicoドリップケトルはバリスタにも愛される名品となり、2014年には「すみだモダン」の認証を受けている。

「すみだモダンフラッグシップ商品開発」で会社を変える

昌林さんがこの取り組みを続けながら懸命に働いていた7年前、会社は過去最高の売り上げを記録した。しかし、その一方で社内の空気があまり良くないことを昌林さんは感じ取っていた。

「当時私はほとんど会社にいることはなく、独自で動いて独自で売り上げをたて、会社にも利益があがっていました。でも振り返ってみると、会社は結構疲弊していて。皆楽しそうではない感じと言いますか、単なる作業者になってしまっている。ただ仕事をやっているだけなので品質も下がるしクレームも来るというような状況でした」

自身と社員との間にある仕事に対する温度差に気がついた昌林さんは、なんとかしてこの溝を埋めようと努力する。

「自分が日本や世界を飛び回って得た経験や良いと思う考え方を社員に伝えようと、資料を作ったり話を伝える場を設けたりしたのですが、なかなか理解を得ることはできませんでした」

そんなとき、コロナがやってきた。多くの人が苦境に立たされたコロナ禍だが、昌林さんはこれを好機ととらえる。

「売り上げがすごく落ち込み、仕事も減ってしまったこの時期が、皆と語り合うチャンスだと思ったのです。そこで銀行から借り入れをし、全員で話し合うために操業を止めてその時間を作りました。簡単な決断ではありませんでしたが、絶対に必要なことだと思っていたからです」

昌林さんはほどなくして、墨田区主催の「すみだモダンフラッグシップ商品開発プロジェクト」が新規募集をしていることを知った。このプロジェクトを総括するクリエイティブディレクター・廣田尚子さんのいう「目的は、ものを作るということではなく、そこに至るまでの過程や経験によって会社が変わっていくことだ」という考えに深い感銘を受け、この活動への参加を決心する。

YOHAK_DESIGN STUDIOとのマッチング

「私は『モノを作れてしまう怖さ』、というものを昔からとても感じていました。昌栄の仕事というのは作業者ではまかり通らないものばかりなんです。父や叔父が製品の設計を全て整えて、それを皆で作っていくというやり方が悪いわけではありません。ですが、私が集めてきた仕事は、まだ世の中にないとか、人がやったことがないという類いのものが100%でした。単なる作業をするだけでは、たとえ作ることができたとしても、いいモノはできません。いいモノを作るためには、自分で考えて行動できるようになることが大切です。そこでまずは、何人かでプロジェクトのワークショップに参加し、その人たちが学んだことを他の社員に伝えていこう、ということになりました」

しかしこの方法では全員の意識を変えるほどの効果は得られなかった。そこでワークショップに参加して半年経った頃、昌栄は同プロジェクトのモノづくりにも応募することにした。今度は社員全員で参加してもらうことに決めた。皆が当事者として考え「昌栄だからこそできるモノづくりの種」を見つけてもらうためだ。

「それには時間もお金もかかるので採算的には非常にきつくなるけれども、やらなくては昌栄に未来はないだろうと思ったのです」と昌林さんは当時の覚悟を振り返る。

モノづくりで伴走することになったのは、文具と家具のメーカー、コクヨのクリエイティブチームである「YOHAK_DESIGN STUDIO」だ。

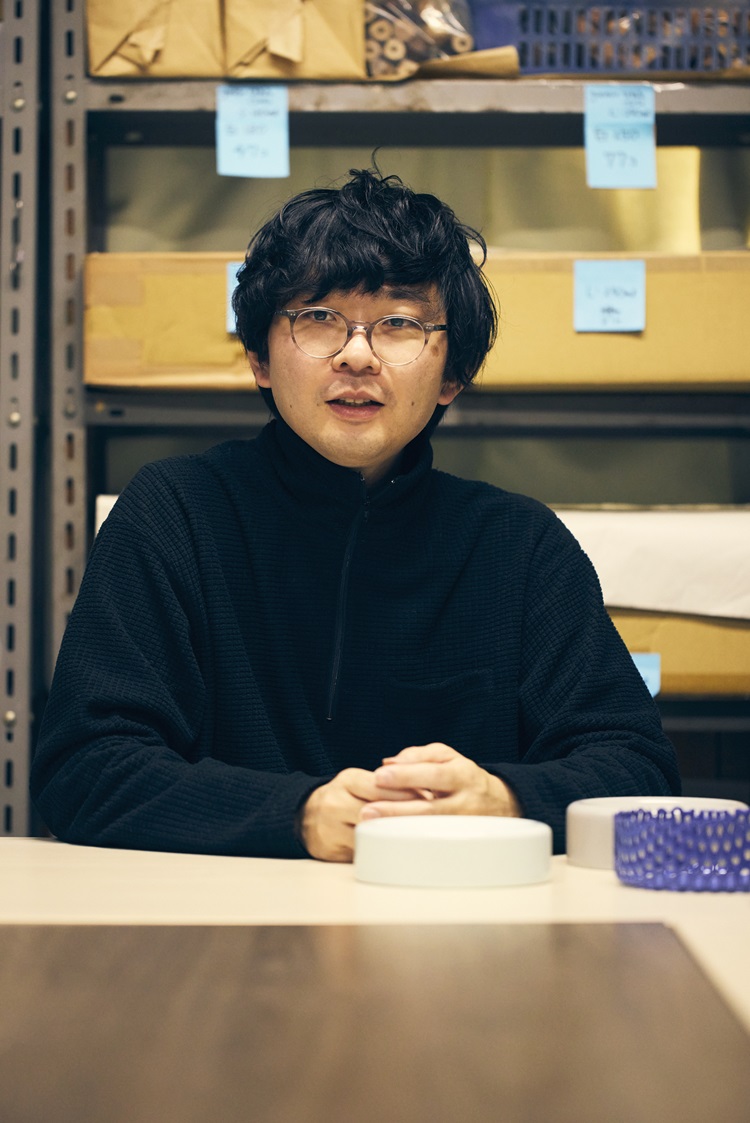

コクヨのアートディレクター/プロダクトデザイナーの佐々木拓さんはマッチングの経緯を以下のように振り返った。

「昌栄さんのことはワークショップを通して知りました。その後マッチングの時にいろいろな工場を見学しましたが、なかでも昌栄さんのモノづくりへの真摯な考え方やチャレンジ精神には、とても共感できる部分がありました。ぜひこの会社と一緒にプロジェクトに取り組みたいと希望したのです」

プロジェクトの始動前、昌林さんは佐々木さんを飲みに誘った。「たとえば社員がこれは嫌だとか、それは違う、というような発言をしても大丈夫でしょうか」と訊ねると、佐々木さんは「そういうの大好物です」と即答したという。その言葉を聞いた昌林さんは、社員たちに「コクヨのデザイナーさんたちには自分たちが思っていることや、嫌だと感じたことを嫌だとはっきり伝えても大丈夫なので信用して取り組んでいきましょう」と話したという。

「つくらないモノづくり」のプロジェクトがスタート

2022年9月某日、コクヨ「YOHAK_DESIGN STUDIO」との「すみだモダンフラッグシップ商品開発プロジェクト」がスタートした。この日はキックオフということで、会社を閉めて全社員で原宿にあるYOHAK_DESIGN STUDIOの直営店「THINK OF THINGS」に向かった。

「まず平日に工場を止めるのはすごく覚悟の要ることですし、さらに社員全員で来てくださったということがとても嬉しかったです。なかには原宿が初めてという方もいらして。その後は全員で銀座のビアホールに飲みにいってましたよね」と佐々木さん。

昌林さんは「そしたら見たこともないくらい長いレシートになってしまって。あれは会社史上最長ですね(笑)」と冗談めかした。

コクヨのデザイナーの小林菜々恵さんも「最初はデザイナー3人に昌栄さんが10数名ということで、顔を覚えられるかなと心配していたのですが、1回飲みに行ったらそれぞれの方の個性がすごく見えてきたのです」と当時を振り返った。

このプロジェクトに取りかかるときから、昌林さんが常に言い続けてきた言葉がある。それは「スタートして半年間は、何を作るかということを一切考えないでほしい」ということ。モノづくりが得意分野で、器用な社員たちは何でも作ることができてしまうだけに、「こうしたら作りやすい」「こうしたら綺麗にできる」といった考えについ偏ってしまいがちだ。しかしこのプロジェクトはそこがゴールではない。

「何を作るか、何ができるかではないのです。自分たちは何をしたいのか。どういう方向に向かっていきたいかをじっくり考えてほしい。それだけを皆にお願いしました。そこをしっかりとやっておけば、あとは自然にモノが生まれてくると思っていたからです。形の良いモノなら世の中にたくさんあるし、価格やデザイン性で負けてしまうかもしれない。そうではないものをとにかく注入しなくてはならないわけですが、事柄を突き詰めていけば人真似ではない、昌栄だけのストーリーを込めることができます。そうして唯一無二のものができるはずですから。それを皆で体感してほしかったのです」

話し合いで築いた信頼関係

昌林さんはまず、社員を3つのプロジェクトチームに分け、それぞれにキャプテンや総監督を据えた。

「チームはいつも交流しない人同士を組ませました。新人の子をキャプテンにしたチームもあります。そういう子をサポートしてもらうという目的を持って、そのチームにはちょっと力強いメンバーを入れたりして」

これは、昌林さんが普段からいかに社員たちをよく見ているかの表れだ。この采配は確実に効果をもたらした。

「プロジェクトの後にチームで飲み行ったりしているうちに、だんだんとコミュニケーションが良くなってきたんです。風通しが良くなると、資料一つを渡すにしても、今までは机にぽんと置くだけだったのが手渡しになり、その人と話をしたりするようになります。そのうち、笑い声も聞こえるようになってきたんです」

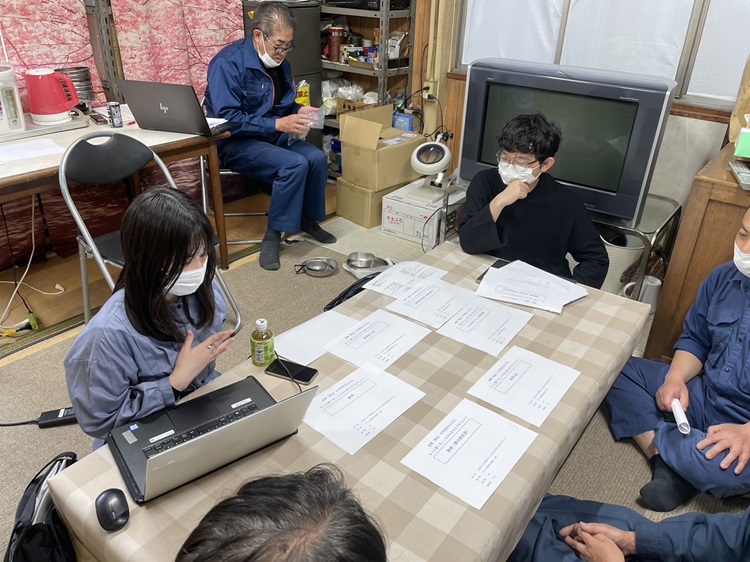

プロジェクトを進めるにあたり佐々木さんがとても考えたのは、社員とデザイナー間の共通認識をどのように作っていくか、だったという。

「最初のうちは昌林さんが提案してくださったアイデアに従って進めていきました」

「まず自分たちは何者で、昌栄とはどういったものを作る会社なのかという基礎の基礎から始めてもらいました。そして皆で意見を交わし合うことで、一歩下がっていた人たちが少しずつ前のめりになっていってくれたんです」と嬉しそうな昌林さん。

佐々木さんは、特に鉄自体や素材としての鉄というものに抱く、人々の認識をどのように変えていこうか、というテーマが印象的だったと話す。「この時は皆さんが活発に話し合われていたのを覚えています」

小林さんは、時間をかけて対話をしてきたことが自分にも変化をもたらしたそうだ。

「どういう順序で説明したら理解を得られるか、納得してもらえるかを考えながら、まずは『自分は同じチームの一員として一緒にやっていきたい』という思いを、時間をかけて伝えていきました。年間40〜50回は話し合いを重ねたと思います。デザイナーとしても、モノができていない状態でここまで時間をかけるという経験は初めてでしたが、皆さんと対話を重ねるなかで共通言語ができてきたと実感したときは、不思議な達成感がありました」と話す小林さんからは、時間をかけて築いてきた昌栄スタッフとの絆が感じられた。

「昌栄の再発見」

プロジェクトはベンチマーク商品のリサーチや、ペルソナの共有、プロモーションの検討、流通先のイメージなど、物が完成した後に必要になってくる内容を学びながら方向性を絞り込んでいくというプロセスで進められた。

2023年9月に行われた「昌栄の再発見」というテーマでの話し合いは、自社のプレス加工技術について改めて見直す好機となった。自分たちの会社の魅力を改めて認識できたことで「金属加工の面白さを多くの人に伝えたい、金属をもっと好きになってもらうきっかけを作りたい」というプロジェクトの目標が定まったからだ。

同年10月、この目標を受けてデザイナーチームが最初に提案したのはビアマグを作ることだった。「昌栄のもつ絞り加工の技術の可視化ができるようなコップがあったら面白いのではないか、それならば自分たちに身近な物、コミュニケーションツールのひとつでもあるビアマグを作ってみようということになりました。ビアマグが完成するまでに昌栄のどのような技術が注ぎ込まれているかを文字でプリントし、こだわりや会社の雰囲気を製品にアウトプットしてみてはと考えたのです」

出来上がったサンプルを見た社員たちからは、「文字ではなく、もっと直感的なもの、例えば絵やイメージで伝えた方が面白いのではないか」、「それならもっとシンプルな形で伝わりやすいものがあるのではないか」という具合に活発な意見交換がなされた。

2024年1月に出た結論は、「自分たちが本当にやりたいことを見直そう」というものだった。昌林さんはこのとき「うちの社員たちが少し成長したな」と嬉しくなったという。

「せっかく提案してもらったんですけど、その商品ができた後に販売するということまで考えた時に、ビアマグでいいのかな、どうなのかな、という人たちが何人かいました。批判や否定ではなく、先を見越したときにビアマグでは集中しづらい、という考えを持った社員がいたことがちょっと嬉しかったんです。普段はあまり発言しないような現場の人たちもだんだんと話ができるようになってきたなと」

「PRESS PRESS」

原点に立ち戻って、確認できた共通認識は「プレス加工の魅力を再発見し、金属加工はこんなに面白いものなのかという視点を伝えていくこと」だった。これをうけてプロジェクトの名称は、「PRESS PRESS」に決定した。「PRESS(プレス加工の魅力)をPRESS(広報していく)」というわけだ。

佐々木さんは初めて工場を見学したとき、金属が伸縮するということにとても驚いたのだという。

「たとえば角型キャニスターは一度丸い形にしてから四角くするという工程で作られています。そのとき金属が伸びるだけでなく、逆に縮むこともあると聞いて、とても魅力を感じました。こうした金属の伸縮をうまく表現するにはどのような形状がよいのかと、試作しながら、毎回少しずつブラッシュアップしていきました」

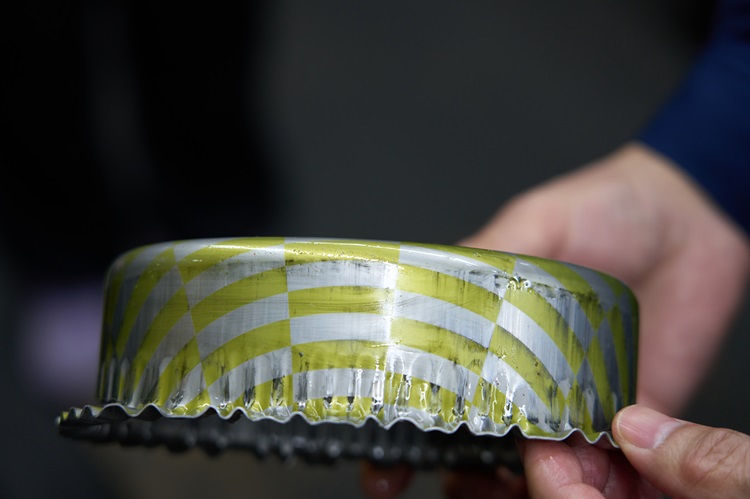

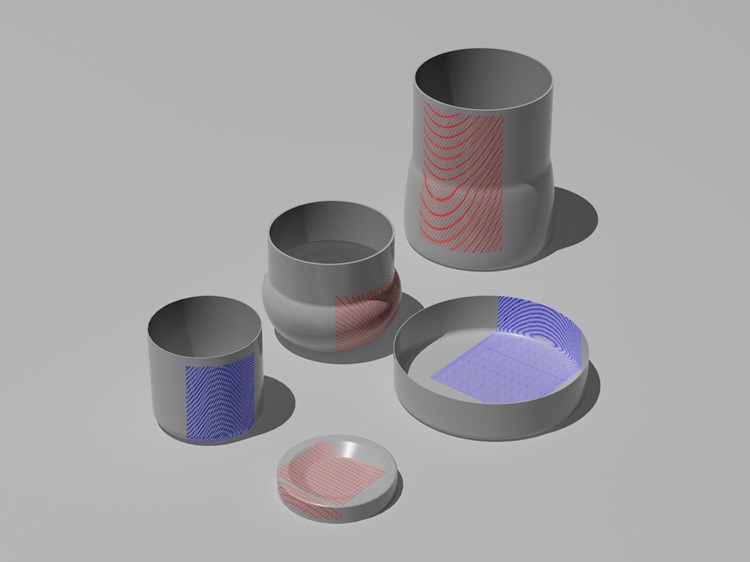

現在検討中のものはシンプルで美しい形状の器物。これは社内に眠る既存の型に追加工して作り上げている。金属の伸縮を線で表現した模様は、硬く冷たい印象の金属を柔らかくて温もりのあるイメージに変えるといった効果もあった。

この器物はモノづくりの裏側も見ていくというコンセプトも込めて表も裏も使える形状にした。あえて用途を限定しないことでさまざまなシーンで自由に使うことができるようになっている。

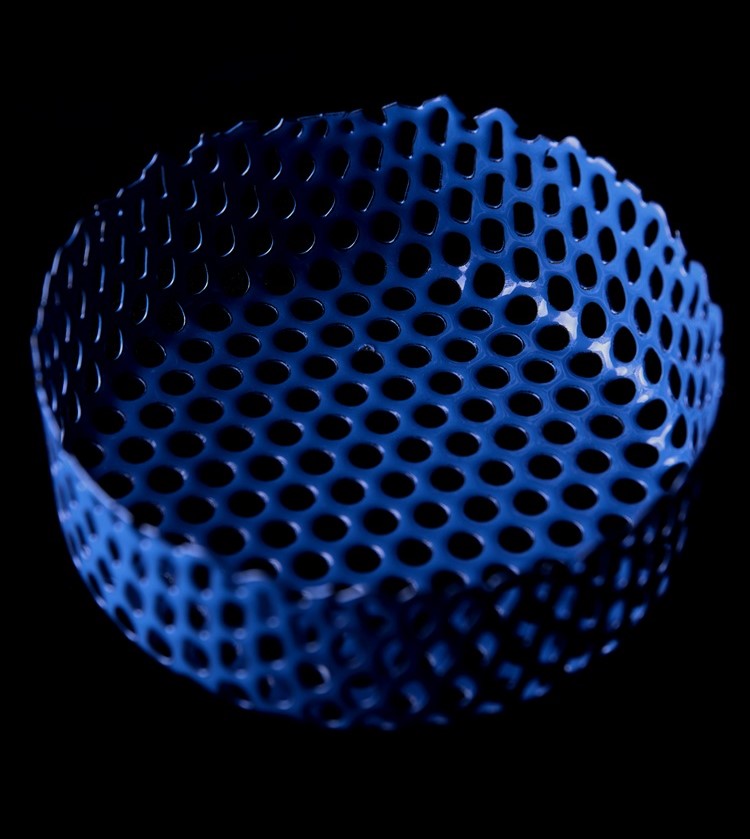

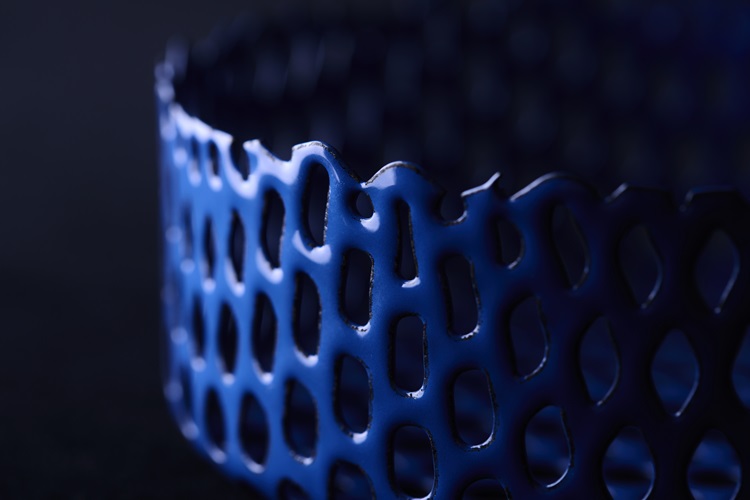

もう一つの試作は、パンチングメタルを絞った器物だ。網の目のように細かい穴を施したプレートに絞り加工をすると、正円は金属の伸縮によって、長く伸びたり縮んだりした無数の穴に変わる。この穴を見れば、金属の伸縮は一目瞭然だ。これに琺瑯加工を施すと、まるで1点ものの工芸品のような存在感ある器物が誕生した。

昌林さんが顔をほころばせながら言う。「ものすごく嬉しかったのは、焼き切れ部分が美しさに変わったことでした。琺瑯の焼き切れは、本来あまり綺麗ではないと認識されていますが、すべてのパンチの部分に現れた琺瑯の焼き切れは、アートの一部のように美しいのです。通常はB判定されてしまう焼き切れが、新たな価値を得てA判定の上をいくというのがいいですね。琺瑯メーカーの技術者に早速そのことを伝えると、とても嬉しそうにしていました」

昌栄工業の生産管理チームの松島茜さんが「これを販売にまでもっていくのがこれからの課題です」と今後のことを切り出すと、昌林さんが「最終的には販売後に利益を出すことまでが目的です」と展望を述べた。「モノができたらどこに向けてどのように販売していくのか、直販なのか問屋さんや商社にお願いをする? 店舗を構えるなら?など、それぞれの金額を知ることも大切です。私もいろいろなところを回って調べてはいますが口は出しません。このプロジェクトでは皆が自分で考えることが大切だからです。どういう未来を描いているのか、ちゃんと売れる構想なのか、業務をしながら頭の片隅ではいつもそのことも考えていてほしいと思っています。どの形を取るにしても、皆が考えたことだったらそれをサポートするつもりです。まだ長い道のりかもしれませんが」

「すみだモダンフラッグシップ商品開発プロジェクト」がもたらした変化とは

「1番最初に『すみだモダンフラッグシップ商品開発プロジェクト』のクリエイティブディレクターの廣田さんから『Co-Design』というキーワードをいただいたのですが、昌栄さんの中に入って、自分たちも全社員と一緒になって進めていくという“取り組み自体のデザイン”がCo-Designだったのかなと思います。チームの一員になれた感じがして、とても良いプロジェクトでした」と佐々木さん。

小林さんは「この2年を通して会社の風土が変わったことで新しい人材を引き寄せたり、あまり喋らなかった社員さんが、自発的に喋るようになったり。私よりも年配の方が今までの価値観を乗り越えて変わっていく姿を見ることができたのは、自分のキャリアの中でも貴重な経験だったと思います」と、大きな変化を見届けられたことに感慨深い様子だ。

「以前は部署ごとの主張や感性の違いから起きていた小さな衝突も、共通の認識をもつことで話し合えるようになってきました。このプロジェクトを始めて皆から消えたのは『〇〇だからできません』という言葉。中間発表くらいの頃から『やってみます』に変わっていったのです」と語る昌林さんにとっては、「その時点で自分の目標は終着した」と思えるほど嬉しい変化だったという。

松島さんは「今回コクヨさんとコラボして、デザインする力のすごさを体感しました。そして社員間のコミュニケーションがとれるようになった今だからこそ、変えていかなければいけない部分への議論も活発に進んでいきそうな感じで、会社としても成長していくのではないでしょうか」と期待を述べる。

昌林さんは前向きになった人たちを見て、大人になっても人はここまで変わることができるのかとその変化に驚いたという。

「同時に今までそうした環境を作ってこなかった自分の責任もあると反省もしました。変化といえば、プロジェクトに取り組んでいるここ2年で、女性の社員も増えました。彼女たちが気持ちよく働けるように工夫してくれたおかげで会社も綺麗になりました。すると現場の人たちの意識も変わって、効率も上がりました」

実は「すみだモダンフラッグシップ商品開発プロジェクト」の最終発表の時期に、昌栄工業は近年最高の売り上げと粗利を出した。それはこの活動のおかげだったと昌林さんは思っている。

「例えば、社員同士で仕事を整えてくれたことで私に時間ができました。それを違った取り組みへのアプローチや、新しい開発に使うことができ、相乗効果が生まれたのです。この活動で身につけた考え方のもとで、それぞれが物事を整え、まとめ上げていくことができれば、必ず会社は良くなり、発展していくのです。だからこそこれからも一生懸命考えてほしいと思っています」

https://think-of-things.com/yohak/

Photo: Sohei Kabe

Edit: Katsuhiko Nishimaki / Hearst Fujingaho