地域愛と創造性を育む「あそび大学」は、どのようにして墨田区のものづくり文化と未来をつないでいるのだろうか。その全貌を紹介する。

「あそび大学」は、こどもが自由に過ごせる場所。月に一度、「千葉大学墨田サテライトキャンパス」の広大な工房スペースを使って開催されている。そこでのあそび道具は、墨田区の町工場から提供してもらった素材たち。革や金属、木材からウレタン、布のサンプル、ソフビのおもちゃの切れ端、漆塗りの屏風の枠など、実に多種多様な素材がそろっている。

町の宝「すみだから」が、創造性の扉を開く

ここでは、大人の許可は必要ない。こどもたちは自分が使いたいものを自由に選び、好きなだけつくることができる。もちろん、ボーッとしたければ何もしなくてもいい。挑戦したり失敗したり、ときには喧嘩になってもいい。「あそび大学」では、大人はこどものやることに口を出さないのがルールだ。その代わり、こどもには「自分自身やお友だちを傷つけない」という大切なルールを守ってもらう。

そこには、「自分や他人を大切にしながら解決するにはどうしたら良いかを、真剣に考えてほしい」という主催者たちの意図がある。

ワクワクするような出来事も、ちょっとしたトラブルも、自分自身の経験として受け止めることが何よりの学びとなり、今後、自分の力で人生を歩むうえでの大切な糧となると信じているからだ。そんな「あそび大学」誕生の経緯について、主催者のひとりであるSeki Design Lab.の關(せき)真由美さんに話をうかがった。

關さんの出身は大阪だが、転勤を機に憧れだったものづくりのまち、すみだに引っ越しをした。店舗付きの住居を探し、大手家電メーカーを退職後は自宅にデザイン事務所を開いて、プロダクトデザイナーとして活躍している。

「いまから13年前の育休中に、大好きな町工場巡りを始めました。出産後、仲良くなった墨田区の町工場の方たちが、『自分たちがこどもの頃は、こういうので遊んでいたんだよ。よかったら持っていっていいよ』と、端材をくださったんです。その頃、親兄弟は海外在住。夫も海外出張でほとんど家におらず、私は究極のワンオペ育児に奮闘していました」

と、当時の自分を振り返る關さんは、こう続ける。

「両家の親から、こどもたちに色々なおもちゃをプレゼントしてもらっていましたが、あそび方を想定して造られた市販品は、しばらくすると飽きてしまって長続きしませんでした。そこで、町工場でいただいた素材を使ってみようと…。まずはそれを、リビングに置くための棚を買いました。素材ごとにトレーに入れてその棚に置いてみたら、そこで一番集中してあそんでくれるようになったんです」

そこで關さんは、この出来事から大きな発見を得た。

「さまざまな素材から、さまざまな形を成す端材を前に創造力を掻き立てられたのでしょうね。アイデアや使い方次第でどんなものにでもつくることができるので、それは楽しいはずです。そのとき、『墨田の町工場からいただいた端材には、まるで宝物のような価値がある』と気づかされました。のちに“あそび大学”を始めてから、参加するこどもたちがこの端材を“おたから”と呼ぶ姿にヒントを得て、“すみだから(=すみだの宝)”と名づけたんです。この町工場の端材は、ワンオペ育児のまさしく救世主となってくれました」と、關さんは穏やかに笑う。

「てらこやせき」から「あそび大学」へ、活動が拡大した経緯

コロナ禍の頃、關さんは週2回、放課後に小学生へ算数を教える「てらこやせき」を開いた。授業を早く終えたこどもたちは、そこに置かれた端材で思い思いに遊ぶのを楽しみにしていた。中でも、町工場の端材はここでも変わらず大きな存在感を放ち、こどもたちの心をつかんでいたのだ。

あるとき、このユニークな取り組みを聞きつけた「千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート」副センター長・原 寛道(ひろみち)教授から連絡をもらった。原教授の専門は、生き生きとした環境をデザインすること。そして原教授は「てらこやせき」を見学すると、さっそく關さんに「この活動をもっと広げませんか」と提案し、千葉大学墨田サテライトキャンパスを会場として夏休み限定の“すみだから”を使ったあそび場開催へとつながった。

ちょうどその頃、關さんは自身のこどもたちから頼まれて、彼らが通う学童にも“すみだから”をシェアする準備を進めていた。

「2021年の夏休み直前のことだったかと思います。熱中症アラートが出ると外あそびができず、こどもたちは8時間くらい室内で過ごさなくてはいけない状況でした。あそぶものがないから、何か工作しようかと思ってもその材料がない。『予算がなくて材料も買ってあげられません』といった状況で謝る先生たちの姿を見て、息子たちが『うちにある材料を学童に持って行ってもいい?』と。そこで夏休み限定で学童に素材棚をつくってもらったら、『こどもたちのあそびが劇的に変わった』と大変喜んでもらえて…。両者のタイミングがまさにピタリと重なったので、『それなら一緒にやりませんか?』ということになりました」

会場は千葉大学が提供し、關さんは材料集めを担当。こどもたちに携わるスタッフは、学童の先生たちが声がけをしてボランティアを集めてくれた。そうして2021年12月、ついに「あそび大学」がスタートした。

現在、「あそび大学」は「特定非営利法人Chance For All」、「一般社団法人SSK」、「千葉大学環境デザイン研究室」、「Seki Design Lab.」の4つの団体が設立した「NPO法人あそび研究会」が運営を行なっている。

「こどもの国」建国! 遊びを通じた本格的な社会体験

8月某日、千葉大学墨田サテライトキャンパスはこどもたちの元気なエネルギーに満ちあふれていた。ちょうど「なつのあそび大学2025」開催中に取材を行い、そこには約280名のこどもたちが大集合していたのだ。

「なつのあそび大学」は、毎年夏休みの1週間開催されている「あそび大学」のスペシャル版。参加費は無料で、開催期間の約1カ月前からウェブサイトで申し込みを受け付ける。今年は8月17日(日)〜23日(土)に開催され、保護者同伴なしでの参加可能な小学1年生〜中学3年生のこどもたちが延べ1047名参加した。

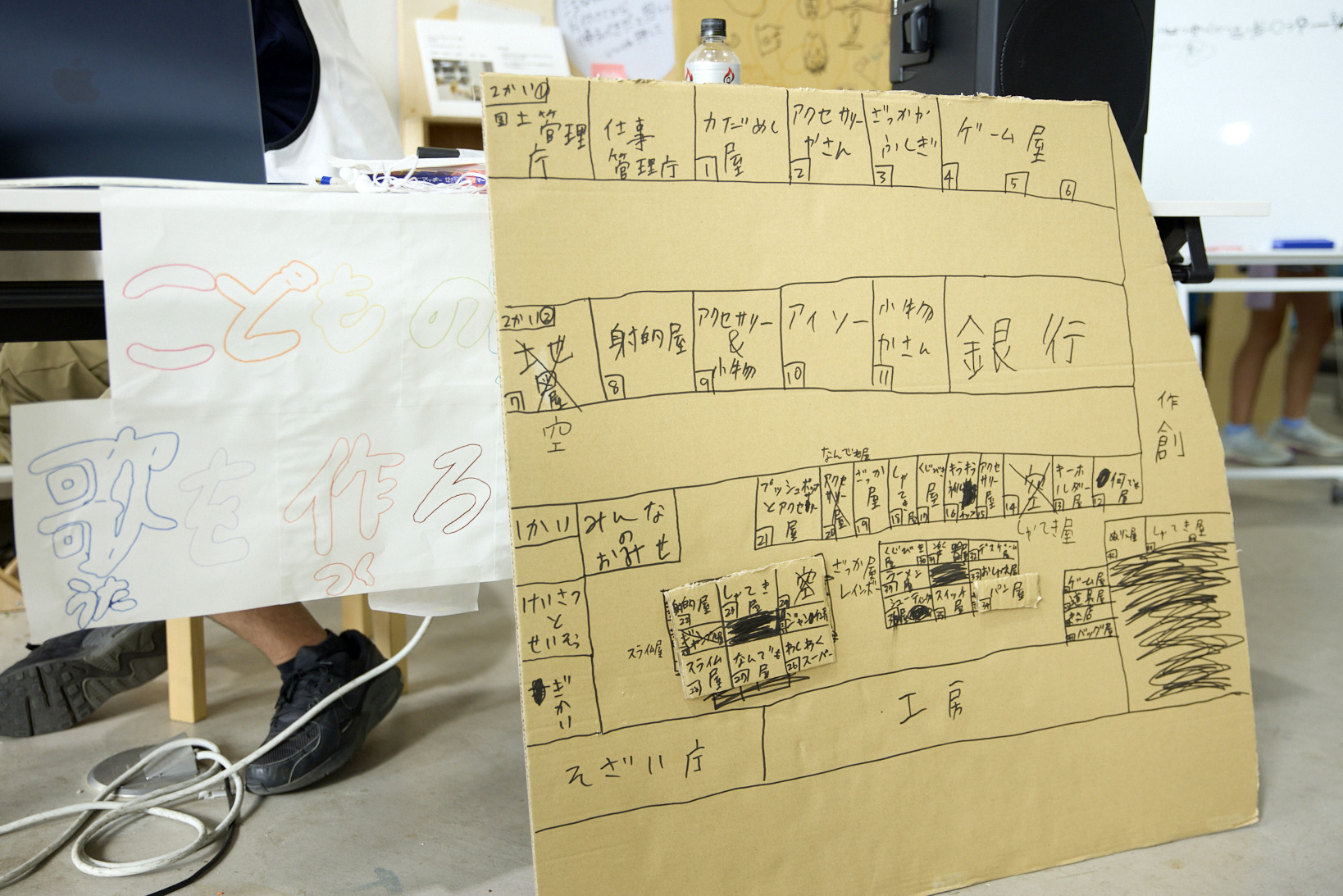

期間中は、「こどもたちによる、こどもたちの国」が建国される。参加するこどもたちは全員が国民となって、一人あたり1000キッズ(キッズは「こどもの国」の通貨)のベーシックインカムが支給される。国民はここで起業したり、議員になったりしながら、経済活動や国の運営を疑似体験し、そこでの仕組みをなんとなく理解する。“本気のあそび”が“最高のまなび”となるのだ。

1週間のスケジュールは以下の通り。

まず日曜日にこども議員として立候補したいこどもたちの活動が始まる。月曜日からは、ここで起業したいこどもたちが開店準備を始める。火〜木曜日の4日間が勤務日で、水曜日には議員選挙も行われる。最終日の土曜日は片付けだ。

会場に入る前に關さんが、「これを着てください。そうしないと怪しい大人がうろついているって、こども警察に逮捕されちゃいますから」と冗談めかしながら見学者用のビブスを配ってくれた。

入り口にあったのは入国管理庁のブースだ。国民はまず、ここでパスポート代わりのIDを発行してもらうという。

階段を上り、最初に見えてきたのは起業支援センターだ。ネーミングも本格的だが、やることも非常に実践的。こどもたちはこのブースで、自分がやってみたい店が事業として成立するか、金銭面から考える。材料費や家賃、人件費、自身の給料など、かかる経費に対して商品をいくらに設定して、いくつ売らねばならないかを計算するのだ。

とても難しそうだが、足し算引き算掛け算割り算ができれば見通しを立てられるよう起業支援シートというものが用意されており、わからないときはボランティアスタッフのアドバイスを受けることができる。

続いてあるのは国土管理庁。こどもの国の土地を管理し、事業者へ土地を貸し出している。人通りが少ない2階と出店激戦区の1階では、賃料は4倍も違う。こんなシビアな設定からも、世の中の仕組みを感じ取れそうだ。

その先には「こども銀行」がある。口座は入国時に作成したIDと連動しており、アプリで管理されている。こどもたちは窓口に行けば、自分の口座の最新情報を確認することができるというわけだ。このアプリは明治安田生命のサポートにより開発されたそうで、イベント開催期間中は同社のスタッフもボランティアで参加している。

彼らは毎日4時になると各店舗を訪れ、その日の売り上げをアプリに記録してくれるのだ。このシステムにより、給料の振り込みや家賃の引き落としのほか、収入の20パーセントが自動的に納税されるようになっている。

途中、噂のこども警察とすれ違ったが、ビブスを着ていたおかげで逮捕されることはなかった(笑)。階段では、清掃庁の職員が掃除中。公務員として働く彼らの中には、必要な開業資金を得るために一定期間働いているという計画的な人もいるそうだ。

起業と政治を疑似体験。こどもの国を支える実践的な仕組み

1階は店舗エリアと工作エリアに分かれ、突き当たりに仕事管理庁や国の運営を司る議員室、工作に欠かせない素材庁などが並んでいる。

素材庁の長官を務める關さんに、素材棚を案内してもらった。

材料ごとに分けられた“すみだから”は、大きい物や数が少ない物、人気で品薄になりそうなものなどに少し高めの値が付けられており、ここでも経済の仕組みを学べそうだ。

それぞれの素材は最適な容器に収められ、見やすくて取り出しやすいレイアウトがすばらしい。「自分がこどもの頃にもこんな場所があったら、絶対楽しかっただろうなと思います」とうれしそうな關さん。これからなにを作ろうかと、ワクワクしながらやってきたこどもたちの目も一層輝いて見えた。

「ものづくりのまち、すみだ」を次代へ繋ぐ、町工場の切なる願い

「革ってやっぱりすごく高いものじゃないですか。それを提供していただいたときの、大関鞄工房さんの言葉がすごく印象に残っているんです」と關さん。大関さんはこう語ったとのこと。

「21世紀の時代に生きるこどもたちには、私たちの下請けのような“20世紀型の仕事”を、そのまま引き継いでほしいとは思っていません。ただ、“21世紀型の新しいものづくり”として、何らかの形でこの営みを続けてほしいと思っています。ものづくりが、彼らの将来の職業の選択肢のひとつになってくれたら――そんな願いを込めてお渡ししますね」

關さんはその言葉の重みを受けとめ、この活動が持つ意義の重要性を改めて感じたという。

ウレタン加工を専門とするサトウ化成の佐藤さんも、「細分化されているデザイナーの中に、いつか『あそび大学出身のウレタンデザイナー』という人物が誕生してくれたら、俺うれしいね」と言いながら、大量のウレタンを提供してくれたそうだ。

「皆さん、本当にさまざまな思いを持って素材をご提供くださっているのですが、その根幹にあるのはやはりものづくりのまち、すみだを維持していきたいという願いでした。こうした想いを私自身忘れることなく、常に感じていたいと思います」と關さん。

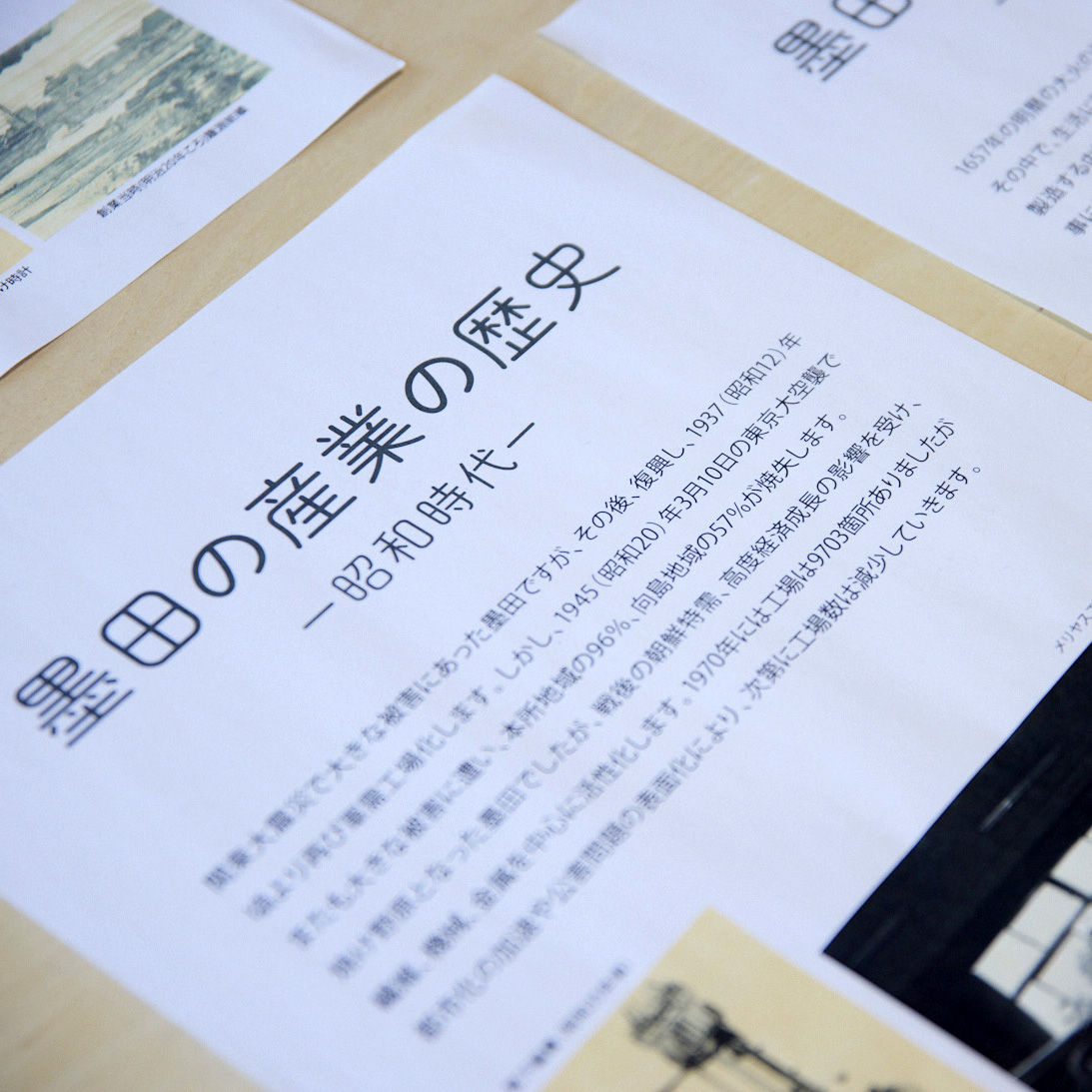

「ものづくりのまち、すみだを維持したい」という關さんの想いは、会場である千葉大学墨田サテライトキャンパスのエントランスフロアに広がるオープンライブラリーで体現されている。

ここに、墨田区のものづくりの歴史を紹介するコーナーをつくったのだ。江戸時代の武士の副業として始まったものづくりは、明治維新に入り失業した武士にとって本業となった。その流れを汲む人々が時代のニーズに合わせてものづくりを進化させ、戦後の復興を支えた。彼らが弛まぬ努力で技術を磨いていった結果、すみだは多種多様な製造業が集まるものづくりのまちになったという。

隣のコーナーには“すみだから”の入った箱も展示され、そのなかには各事業者の歩みや、優れた、ものづくりを紹介するシートが貼ってある。

「この短期間に、これほど多様な産業が発展した場所は他にないと思います。工場の数で言えば大田区の方が多いのですが、金属加工の工場がメインです。でも、墨田区って本当に多種多様ですよね。それがこんなにコンパクトなところに集まっているっていうのが、私から見れば本当に奇跡のような場所なんです。これは私が家電メーカー時代に海外の工場とやりとりをしてきたから感じることですが、墨田の職人さんたちは品質を守るどころか、『さらに良くしないと気持ちが悪い』とすら感じる“ものづくり魂”を持っています。こんな場所は世界レベルで見ても本当に稀有なんです」

「あそび大学」が無料のあそび場であり続けるために

続けて關さんはこう話す。

「それほど真剣にものづくりに打ち込む町工場の方々が、これだけたくさんの素材の断片を工場の片隅に確保しておくのは、とても手間のかかることですよね? それでも、こどもたちのために提供してくださる理由は、素材がもったいないからだけではありません。この街がものづくりを継続していくためにも、必要なことだと考えてくださっているから。こどもたちにものづくりの楽しさを知ってもらいたい——新しく墨田区に来られた方にも、楽しくあそぶこどもたちの姿を通して、ものづくりの街に住むことをポジティブに捉え、この街を好きになっていただけたらなぁと思っています」

こうした思いから、「なつのあそび大学」では起業を希望するこどもたちに向けて、すみだの産業の歴史をレクチャーする時間を設けているという。

「あそび大学を運営するうえでの苦労はないか?」という問いに対して、關さんは「我々もほぼボランティアで開催していますが、それでも資金面は常に苦労しています」との答え。とはいえ、こどもからお金はとりたくはないという。

「お金を取りたくない理由は、二つあるんです。 ひとつは、自分もそんなに裕福な家庭で育っていなかったというのもあり、親の経済力によって参加できる子とできない子が分かれてしまうのは嫌だなぁということ。 もうひとつは、お金を取ってしまうと、親御さんたちはどうしてもこどもに成功体験を求めてしまう傾向があるからです。そうしたら、こどもたちは失敗できないじゃないですか。失敗してもいいところが『あそび大学』なのですから」

いままであそび大学をやってきたなかで、印象的だったことを伺うと、關さんはこう語ってくれた。

「『椅子をつくりたい』と言って参加したお子さんですね。私も大学でデザインを教えていますが、椅子の構造は大学3年生になってようやく学ぶものです。ここから、きちんと座れる椅子を設計できるまでになるのは、とても難しいことなんです。だから『ずいぶん難しいことに挑戦しているなぁ』と見守っていました」

その子は、長い時間をかけて椅子を完成させたそうだ。しかし、ようやく完成した椅子に腰掛けたとたん、その椅子はペシャっと潰れてしまったという。

「その子がわーっと泣き出す姿を見て、『これはもう2度と来ないかもしれないな……』と思っていました。ところがなんと、翌月も来てくれたのです! 結局、その子は6カ月間椅子をつくり続けて、最後には、ソファーのようなものをちゃんと完成させることができました。失敗して泣いてしまうような悔しい思いをしたからこそ、ここまで夢中になれたのでしょうね」

「今年の議員の5人のうち3人もそうです。彼女たちは去年の国の運営で、赤字を出してしまったことを本当に悔しがっていました。その想いを抱えて、今年も議員に応募してくれたのです。失敗ってとても良い経験なのだと思います。だから、ここを“失敗できる場所”として守り続けるために、無料でありたいのです」

それでも、關さんと仲の良い町工場の人たちからは、「いつまで手弁当でやっているんだ。経営というのはそんなに甘いものじゃない」と、温かいアドバイスや愛あるお叱りを受けているという。それは「入場料を取れ」という意味ではなく、「採算化できる他の事業を立ち上げなさい」という意味のようだ。

「実は、『すみだモダン』に応募したのも、こうした町工場の方々に強くすすめられてのことでした。多くの方々が既に『すみだモダン』の認証をとられており、ブルーパートナーになった皆さんから、『今後、何かの事業を一緒にやっていくためにも認証をとっておいたほうがいいから』と…」

かくして2024年、「あそび大学」は無事「すみだモダン」の認証を受けた。

実は關さんにはすでに、「あそび大学」の活動をさらに広げるための構想がある。詳細はまだ明かせないが、現在はそれに向けて着々と準備を重ねているそうだ。

こどもの成長に欠かせない経験を築くことができる「あそび大学」の取り組みは、今後も長く続けてほしい意義深い活動。この輪が大きくなり、安定的にこどもたちのあそび場として存在し続けるためにも、關さんの次なる一手を応援したい。

HP: https://asobiken.org/

Photo: Sohei Kabe

Edit: Fumika Yamashiro, Kazushige Ogawa / Hearst Fujingaho