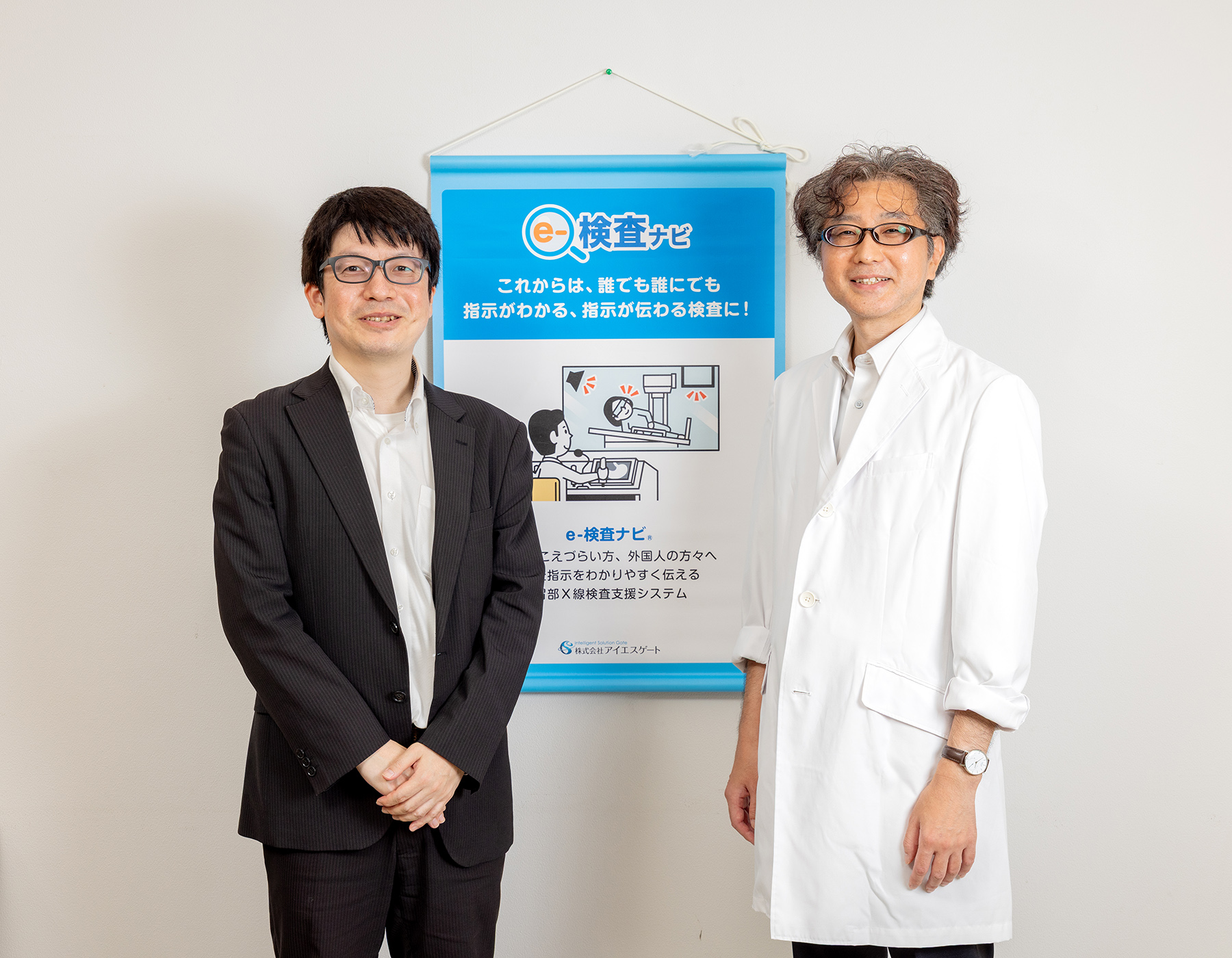

がん検診時の負担を軽減してくれるシステム「e-検査ナビ」

がん検診の胃部X線検査受診は、音声の指示だけで右を向いたり左を向いたり、バーに捕まってグルグルと回されたりと、かなり複雑でハードな検査だ。ましてやそれが、聴覚に障害のある方や、日本語に不慣れな外国人であればなおさらだろう。「アイエスゲート」は、そんな検診時の指示を “誰でも、誰にでもわかりやすく伝える”ことを支援するシステム「e-検査ナビ」を開発したIT企業だ。

「e-検査ナビ」は検査を行う診療放射線技師にとっても被検者にとっても “簡単ではないX線検査”を、 より“受けやすいもの”へと変える手助けをしてくれる優しさの詰まったシステム。

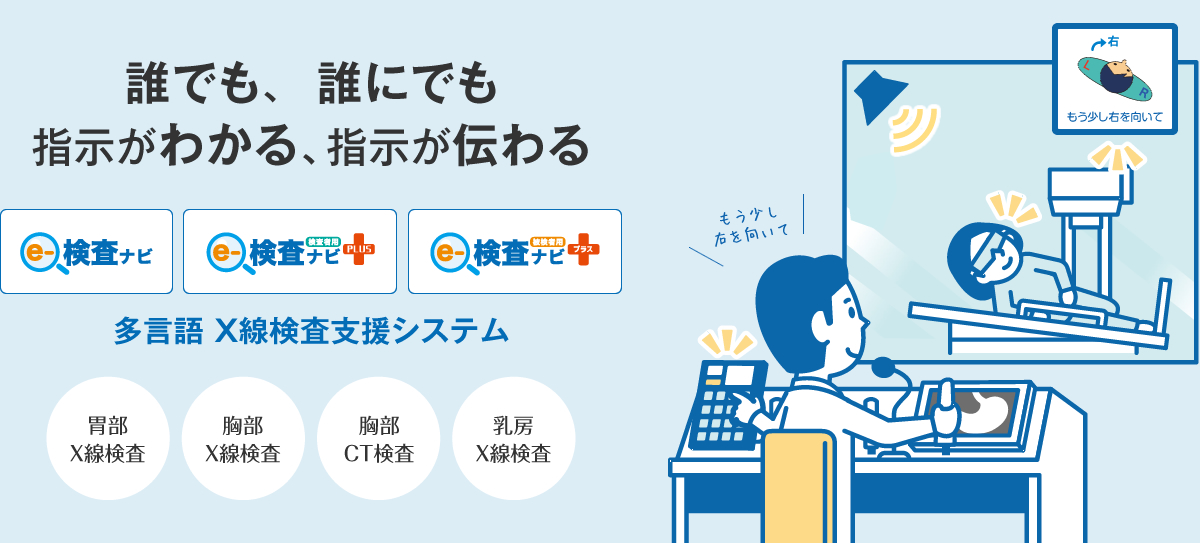

検査者は通常、別室で声がけにより被検者の協力を仰ぎながら検査台を操作しX線撮影を行うが、「e-検査ナビ」では声がけのかわりにタブレット端末を使う。

端末の指示は検査室の液晶モニタに表示され、被検者が目視できるようになっている。

タブレットの画面には「息を吸って止めてください」「もう少し右に向いてください」「動かないでください」など、X線検査時に想定される数多くの動作指示がピクトグラムのアイコンで表示されている。検査者はそのとき必要となる指示アイコンをタッチするだけで、その動作を示すイラストと文字が音声とともに検査室に表示される仕組みだ。

「もう少し右」という感覚的な指示は、健聴者であってもその塩梅(あんばい)を理解するのは難しい。しかしこのシステムではタブレット画面に表示された被検者のイラストをタッチしながら微調整することが可能なため、今必要な体勢を的確に伝えることができる。

液晶画面に映し出されたイラストは、非常にシンプルでわかりやすい。これは聴覚障害や言葉の壁のある人のみならず、健聴者にとっても便利なシステムだ。「e-検査ナビ」を導入しているところで検査を受ければ、指示の疎通がスムーズになりストレスも軽減、検査の時間も短縮されるのではないかと思うほど有意義なものだと感じた。

ITによる日本社会への貢献をめざし「アイエスゲート」創業

「アイエスゲート」は、代表取締役の小林俊哉さんが“希望を実現するソリューション創造企業として、社会に貢献します”という理念のもと、2005年にここすみだの地に創業した。

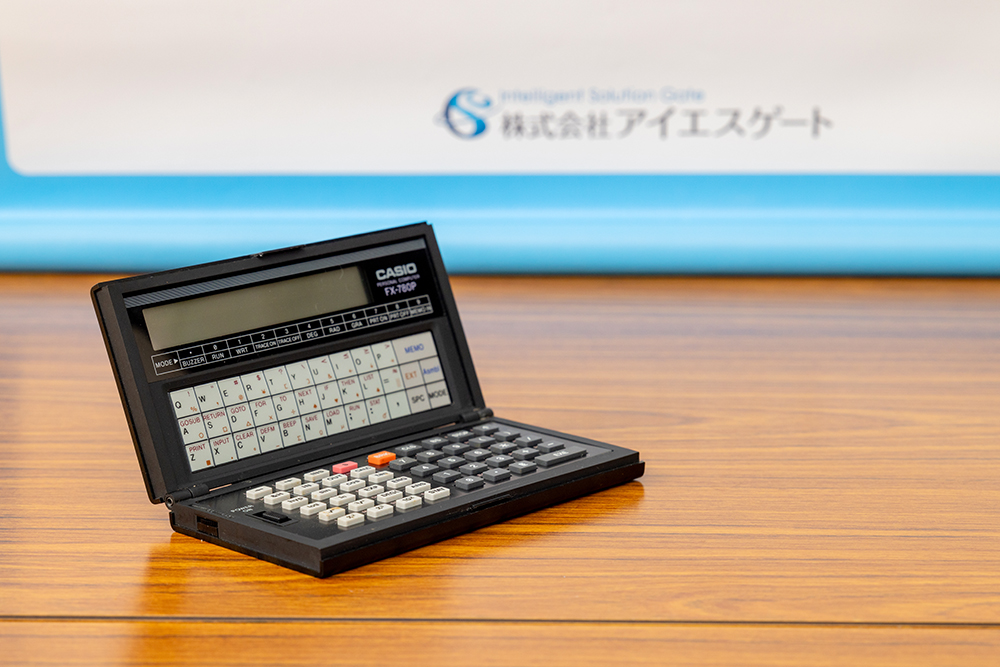

小林さんは最初の会社に勤めていたときに1台のポケットコンピュータと出合い、大きな衝撃を受ける。それまでは電卓をひたすら叩いて行っていた従業員の給与計算を、これを使ってプログラムを組めば毎月簡単に何人もの計算ができる——その凄さに感動した小林さんは大手のIT企業に転職し、プログラミングやソフトウェアのパッケージなどさまざまな経験を積みながら技術を磨いていった。

IT事業にまつわる研究、開発、経営をひと通り学んだ小林さんは、日本人としてITの分野で日本の企業や社会に貢献したいという志を持って「アイエスゲート」を立ち上げたのだった。

金融や保険会社のシステム開発や運用保守サービスを事業の主軸におきながら、小林さんは早速、志の実現にとりかかる。聴覚障害者が医療機関を受診する際の問診を支援する「診療ナビゲーター(※現在は生産終了)」の開発をスタートしたのだ。きっかけは、共通の知人を介して知り合ったある医療機関の医師から、「聴覚障害者の方はコミュニケーションをとることが簡単ではないため、受診したくてもなかなか来られない、ようやく外来に来たとしても症状を伝えることが大変」という話を聞いたことだった。

診療時のやりとりを手話アニメーションでサポートするなど、当時としては画期的なシステムだった。

「そのとき私は子どもだったのですが、父は地方の銀行なども含め出張も多く、家で見かけることはほとんどありませんでした。そんな過酷な状況でこうしたシステムを開発したのは凄いことだと思います」と、取締役の小林祐基さん。2011年には外国人の問診を支援する、多言語医療問診支援システム「へルスライフパスポート」の研究開発に着手し、完成させた。

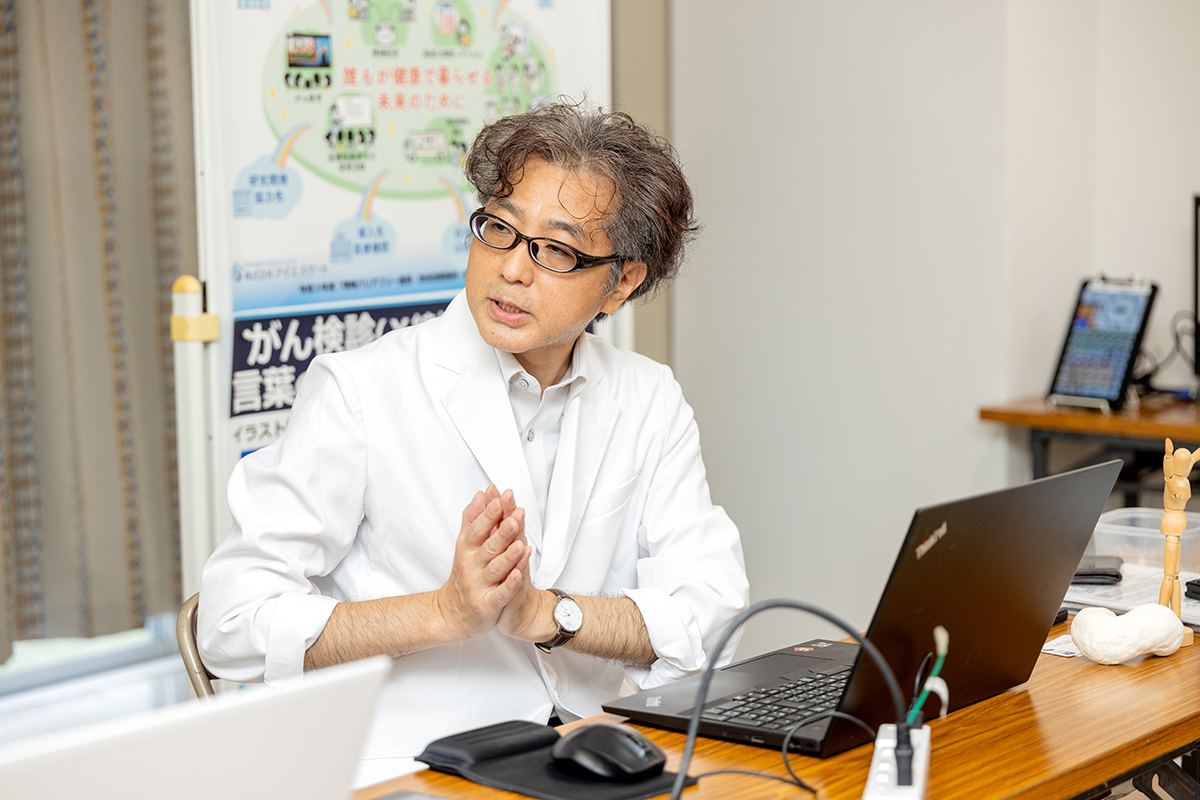

続けて同社シニアメディカルフェローの宮田充さんが、「小林社長は凄くアイデアマンなんです。いろいろなものに気づくし、とても正義感がある。だからこそ、それを解決するシステムをつくることができたのだと思います」と続ける。

ゼミの研究で「e-検査ナビ」の基本となるアイデアを考案

「e-検査ナビ」は、これら医療機関向けのコミュニケーション支援システム開発の一環として誕生した。この開発の大きな原動力となったのが宮田さんだ。宮田さんは20余年の長きにわたり診療放射線技師として、胃部X線検査をはじめとするさまざまな検査に従事してきたX線検査のプロだ。しかも宮田さんは、学生時代からX線検査を受ける際に役立つ仕組みを研究し、いつか実用化したいという思いを強く持ち続けてきた。

「初めてこの研究に取り組んだのが、大阪大学医療技術短期大学部で卒業研究のテーマを探していたときのことでした。ゼミ室に導入された『パソコンの画面をテレビに出力できる』という当時の最新PCを使って『何かに生かせないか?』と考えたとき、高校時代に十二指腸潰瘍で受診した胃部X線検査のことを思い出したのです」と、宮田さん。

「暗い検査室で病気の不安に加え、検査の不安も抱えながら受診した経験を思い出し、これがもし耳の不自由な方々であれば検査を受ける側もする側も大変だろうと…。指示内容はある程度決まっていそうなので、このパソコンの画面をテレビに出力できる仕組みを使って操作室と撮影室をつなぎ、指示内容を文字と手話で伝えることができれば、聴覚障害者の方々の検査に役立つことができるのではないかと考えました」と語る。

宮田さんが聴覚障害者への思いに至ったのには理由があった。中学3年生のころから年に数回、一時的に左耳が聞こえなくなる経験があった。ついには二十歳のころ、感音性難聴により完全に左耳の聴力を失ってしまったのだ。

「実際の胃部X線検査を阪大病院で見学したり、指示内容を手話で表示するため大阪聴覚障害者協会に手話通訳のご協力をいただいたりしながら、聴覚障害者用の検査案内システムを形にしていきました」と宮田さん。続けてこう語った。

「構築したシステムの言語を他国の言語にすれば、外国人の検査にも応用できるところまで完成しました。ですが、当時はPCの処理速度や容量に限界もありまして…。そこで、『X線透視検査をしながらマウスを操作しなければならない』といった操作性の課題も明確になりましたね」

そうして宮田さんは大学卒業後、病院で診療放射線技師として働き始めたのだった。しかし、このシステムをなんとか実用化したいという夢を忘れたことはなかった。

働きながらも一歩ずつ着実に夢の実現に向かって歩み続ける

「日々仕事に従事する中で、何度か耳の不自由な方が検査に来られることがあったんですね。やはり、なかなか真意が伝わらず、検査をする側としての困難な状況を経験しました。それに、私自身も聞こえない方の気持ちがわかります。そうこうしているうちにiPhoneやiPad、ヘッドマウントディスプレイなどが世の中に出てきたので、今の時代であれば、卒業研究を実用化できるのではないか、X線検査領域だけでもバリアフリー化したいと」

当時宮田さんは30代になっていたが、ひとまず働きながら大学院に進学することにした。

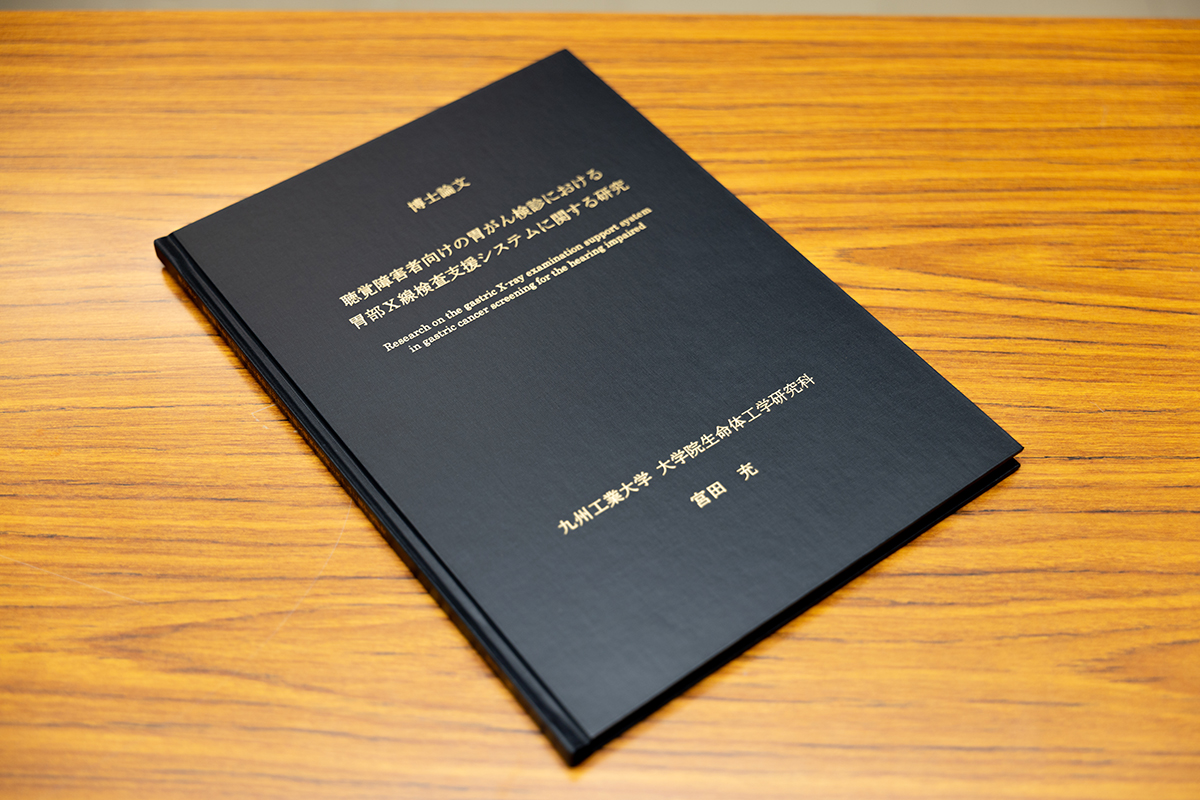

「実用化のために研究をやり直すなら、体系的に研究をしたいという気持ちがありました。いち診療放射線技師が『こういうものがあるといいですよ』と言っても、聞いてもらえないかもしれない。けれど、もしそれが博士の学位を持っているとか、その道の専門家の話であれば製品化する可能性が高まるのではないかと考えたのです」と、そのときの想いを宮田さんは語る。

「私は医療短大卒業の準学士であったため、まずは大学院の受験資格である学士取得のため、働きながら放送大学で少しずつ不足単位を取得しました。そして、九州工業大学大学院生命体工学研究科に計画書を書き、職場の同僚や家族の理解と協力のもと2010年10月に、大学院進学を実現することができたのです」

福祉工学とは、高齢者や障害者の日常生活を支えるための技術を研究する学問だ。宮田さんはここで、聴覚障害者が困っている施設の第一位が病院であることを知り、実用化への思いをますます強くしていった。

修士課程を終えたころ、「夢を実現するなら、東京のほうがチャンスに恵まれている」と考えた宮田さんは、39歳にして上京を決意する。

「僕がやろうとしている聴覚障害者向けの支援システム分野において、ソフトウェアを開発している会社はどこかと調べると、『アイエスゲート』が出てくるんですよ。そこで、東京に行くのであればこの会社に入るのがベストだと思い、一緒に研究がしたいと社長の小林さんに連絡をしました。2013年1月のことです」

諦めないことでつながった「アイエスゲート」との縁

しかし、リーマンショック後というタイミングだったこともあり、「アイエスゲート」は新人を受け入れられる余裕がなかった—―それでも宮田さんは、決して心が折れることはなかった。

「可能性を高めるには東京しかないと思っていましたし、職場にも辞めますと話していた部分もあったので、ひとまず東京で診療放射線技師をしながら研究を続けていこうと…」と、宮田さんは当時の強い想いを語る。そんな宮田さんは懸命に働くうちに、いつしか職場の所属長にもなっていた。

「2015年に群馬県で、ブラジル人女性がX線検査中に落下して、台に挟まれて亡くなるという痛ましい事故がありました。自分は管理職として、これまでにも外国の方や耳の不自由な方など、コミュニケーションが難しい方への対応に取り組んできました。だからこそ、もし自分が不在のときに他のスタッフが対応していたら……同じようなコミュニケーションエラーは、誰にでも起こり得ると思ったんです」と宮田さんは一瞬、言葉を選ぶように視線を落とし、そして続けた。

「その翌年、障害者差別解消法が施行され、医療現場でも合理的配慮の提供が義務化されました。そうした背景もあって、『このシステムは絶対に実用化する必要がある』という思いがいっそう強くなったんです。それで、共同研究できる会社を探し始めました」と語る。

ちょうどそのころ、勤務先の医療機関でX線検査装置が日立製に更新されていた。

「実は日立って、1990年代半ばに、聴覚障害者向けにアニメーションで胃部X線検査をサポートするシステムを製品化していたんです。それを知ったときは、『僕がやりたかったことの先を越されてしまった!』って、正直かなり忸怩(じくじ)たる思いでしたね。だから、ずっと注目していた会社でした」

これを“せっかくのご縁”と思った宮田さんは、そのシステムの開発者と会わせてもらうことにした。

「すると、お会いした方が持ってきてくださった資料を見ていたら、その方が講演している写真があって──そこに、『アイエスゲート』の小林社長が写っていたんですよ!」

偶然とは思えない出来事に、宮田さんは強く運命を感じたという。すぐに「小林さんを紹介してほしい」と頼み込み、上京4年目にしてついに、念願の初対面が実現したのだった。

バリアフリーのための研究開発として助成金を獲得

「『アイエスゲート』も創業時から、障害者支援システム『診療ナビゲーター』を制作していましたが、売り上げとしては非常に厳しかったそうです。そうしたこともあり、小林さんとしても『必要なものと売れるものは違う』ということを痛感していました。だから、『もしやるのであれば、研究開発費が必要となってくるので、そこをなんとかできればやってみましょう』ということになったのです」

ここで、小林さんとの間を取り持ってくれた方が、とある情報を教えてくれた。

「国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)という総務省の外郭団体のようなところが、ちょうど情報バリアフリーのための研究開発の公募をしていると…。採択されれば研究開発費の半分は補助がもらえるという形だったので、応募してみることになりました。小林さんが一生懸命書類をつくってくださって、一次審査が通り、二次審査のプレゼンは僕が担当し、おかげさまで無事に採択されたのです」

こうして、聴覚障害者支援システム「e-検査ナビ」の研究がいよいよ始まった。実はそのとき、宮田さんはちょうど新しい職場に転職したばかりだった。

「僕は感音性難聴なのですが、とあるスピーカーを使うと音を聴くことができたんです——『これは凄いな』と。これを使って、他の研究もいろいろできそうだと考えたんですね(笑)」

そんなわけで宮田さんが研究に費やすことのできる時間は、土日に限られていた。

「土日に要点の部分の打ち合わせをして、平日に小林さんや『アイエスゲート』の皆さんが調整をする、といった感じで研究開発を進めていきました。開発に携わってくださる若い方たちは、そもそも胃部X線検査を受けたことがない方がほとんどなので、まずはこの検査がどのようなもので、何のためにタイミングよく指示を出す必要があるのか? 共通の認識をもっていただくための工夫をしました」

診療放射線技師とシステムエンジニアが互いの得意を結びつける

宮田さんは、自ら紙粘土でつくったという胃の模型と人体の人形を取り出すと、机の上で角度を変えながらゆっくりと動かしてみせた。

「胃はそのままだとX線を透過してしまうので、写真には写りません。そこでバリウムというX線を通しにくい造影剤を飲んでもらい、胃の内壁に塗りつけることで状態を可視化するんです。バリウムは重いので、仰向けになれば胃の一番低いところに溜まる。そこから一回転してもらうことで、重力でバリウムが流れて、胃壁全体に塗りつけられていきます」

宮田さんはそう言いながら、模型をくるりと回転させて見せた。

「ただし胃壁には胃液が出ていて、バリウムを弾いてしまう。そのため、勢いよく3回まわることで、しっかりと塗りつけなければならないんです。診療放射線技師はリアルタイムの透視画像を見ながら、その都度的確なタイミングで指示を出して撮影します。だからこそ、耳の不自由な方や日本語に不慣れな方だと、指示が伝わるまでに時間がかかり、そのわずかなズレで早期がんの発見が難しくなってしまうんです」

宮田さんは、模型を両手でそっと置き直しながら静かにこう続ける。

「だからこそ、この仕組みを理解しやすくする工夫が必要なんです。検査の精度だけでなく、誰もが等しく受けられる医療のために」

その言葉を受けて、小林さんもゆっくりとうなずいた。

「宮田さんは放射線の専門領域から、私たちはソフトウェアの視点から。それぞれが医療に関心を持つ立場でしたが、できることがいい形で重なって開発に結びついたと思っています」

ついに完成するも、コロナ禍がやってきて……

「e-検査ナビ」はタッチパネルを使った指示システムのため、インターフェースの仕様が重要になってくる。そのデザインは、「ヘルスライフパスポート」のデザインで縁のあった「キットデザイン」が担当することになった。

検査中に使用するものはパッと見てすぐわかる必要があるということで、まずは各指示のピクトグラムをデザインしてもらった。続いてタッチした先に映し出されるイラストと、文字による指示のデザインだ。そのイラストも、被検者にとってわかりやすい表示にしたい。宮田さんは一般の方の協力も仰ぎ、彼らの視点も意見も取り入れながら議論を重ねてつくり込んでいったという。

「僕が結構細かい要望を出すので、何度もやりとりすることになってしまいました。ですが、それはしっかりと使いやすいインターフェースにしないと結果的に使われない。使わないものになってしまうと考えたからです。男性の20人に1人いるといわれている色弱の方にとっても、パッと見で伝わるようにしたかったので、色味についてもカラーユニバーサルデザインにこだわりました」

2017年1月、「e-検査ナビ」はついに完成し、宮田さんはそのタイミングでアイエスゲートに入社した。

2017年の中旬より実用化がスタートし、半年後には10台受注するなど、事業は順調に滑り出す。ところが2020年、アイエスゲートにもコロナ禍の波が押し寄せてきた。厳しい状況に置かれた医療機関は設備投資を削らねばならなかったため、次々と発注を取りやめてしまったのだ。

しかし、コロナ禍も永遠に続くわけではない。「いつか終息するそのときのために」と、宮田さんは社会貢献など今できることに集中することにした。

「具体的には、現場対応に追われる医療機関の方々に代わり、医学的根拠のあるコロナ関連の感染対策や防護といったさまざまな最新情報を集めてご縁のあった方たちに毎日メールを送ることにしたのです。また、『e-検査ナビ』の有用性についての研究論文を書き上げたり、ホームページのリニューアルも行ったりもしました」

活動を認証する「すみだモダン」に応募

「『すみだモダン』のことを知ったのは、私が『フロンティアすみだ塾』に14期生として通っていたころでした」と、小林さんが当時を思い出しながら話してくれた。

「墨田区主催のセミナーに参加したことから届くようになったメールマガジンで、若手の後継者たちの交流会があると知らせが来ました。そこで『フロンティアすみだ塾』を知ったのです。同期はとても熱い思いを持った方たちで、凄く楽しく参加することができました。

今でも結構つながりがあります。その当時、いち受講生としても参加されていた産業振興課の方が、「すみだモダン」認証商品を紹介するために東京スカイツリー®の店頭に立つと伺って、そういうものがあるのだと知りました。ただ、当時の「すみだモダン」はモノが主体だったので、『自分たちの仕事とは関係がないな』と思っていたのです」

「すみだモダン」がその活動においても認証の対象を広げると知ったのは、コロナも落ち着きつつあった2022年に、墨田区と意見交流をしているときだったという。

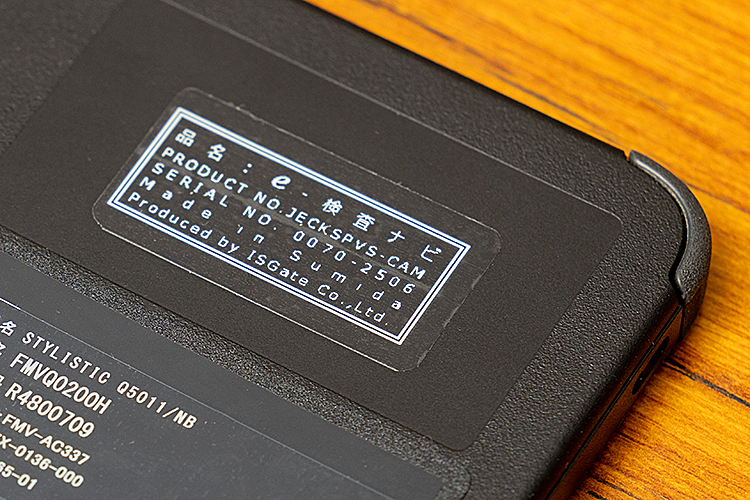

「確か、『内閣府特命担当大臣表彰 優良賞』を受賞することになったという報告にうかがったときに聞いたんだと思います。これは『ものづくりのまち』として伝統ある墨田区の企業でも、ITの分野で頑張っていることを知ってもらえるよい機会になるかもしれないと…。しかも当社は、以前から墨田区の企業であるという自負があり、製品にシリアルナンバーを入れる際には『Made in Sumida』という文字も入れていたんです。それくらい“すみだ愛”があるので、『これは応募しないと!』となったわけです」と、宮田さんが冗談めかした。

2022年度「すみだモダン」に認証されて

こうして「アイエスゲート」は「X線検査支援システムを開発・普及し、がん検診の受診率を向上させる活動」において2022年度の「すみだモダン」に認証された。

「開発責任者が診療放射線技師として医療現場に従事していた経験と、大学院で人間の意思疎通に関する研究を行っていた実績を擁し、内閣府からのユニバーサルデザイン功労者表彰の受賞のほか、国立研究開発法人の情報通信研究機構からも情報バリアフリー事業として5年連続で最高評価を得ている唯一のものでもある」という点が、評価ポイントとなった。

宮田さんは、「地元墨田区からようやく評価をもらうことができたので安堵した」と感想を述べつつ、以下のように抱負を語ってくれた。

「私たちはこの認証をゴールではなく、新たなスタートと捉えています。『すみだモダンコミュニティ』には職人、クリエイター、経営者、研究者など、多様な才能が集まっていますが、その活動は健康という土台があってこそのものです。一生懸命に仕事をされていらっしゃる方々の活動を、病によって途絶えさせたくありません。誰もががんにかかる可能性がある昨今、その素晴らしい活動を末長く続けていただくためにも、まずはブルーパートナーの方々に100%受診していただきたいです。そして、ブルーパートナーの方のご家族やご友人も、国が定めた5つの検診(胃がん、肺がん、乳がん、大腸がん、子宮頸がん)を受けていただき、これらは早く見つければ治るということを墨田区から全国に発信していけるようになればと思っています」

すべては、ひとつでも多くの命を救うため

「e-検査ナビ」は「すみだモダン」のほかにも、数々の賞を受けている。たとえば2022年には、内閣府よりバリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者として「内閣府特命担当大臣優良賞」を、2024年には長年にわたり日本の保健衛生や福祉の分野で顕著な功績をあげた団体や個人に贈られる「保健文化賞」を受賞。中でも、1950年に創設された「保健文化賞」は、受賞者が天皇皇后両陛下に拝謁(はいえつ)する機会がある日本でも権威ある表彰のひとつだ。しかも自薦ではなく、他からの推薦を受けて初めて応募が可能となる。

ちなみに「アイエスゲート」を推薦したのは、日本におけるがん予防、早期発見、患者支援などを行う「日本対がん協会」だ。「e-検査ナビ」の開発・提供のほか、導入先の医療機関と共に取り組んできた聴覚障害者向けの字幕・手話付き教育動画の作成などを含む社会貢献活動が、がん検診の受診環境改善やがん教育の推進に大きく貢献しているとして評価され、受賞に至った。

また、「アイエスゲート」は2023年にJICA(独立行政法人国際協力機構)から支援事業の採択を受け、ベトナムにおける胃がん検診の実態を調査。ベトナムは昔の日本のように胃がんの罹患(りかん)率や死亡率が高い国であるため、早期発見のために日本の技術を駆使した胃部X線検査装置とセットで、システム導入の提案を行っているという。

そんな「e-検査ナビシリーズ」は現在、累計100台の生産を達成している。被検者の利便性を第一に考える医療機関からの発注が多い。しかも、導入実績のある医療機関がリピート購入していることから、「e-検査ナビ」の高い実用性と有用性がうかがえる。

今後も、X線検査支援システム「e-検査ナビ」の提供を通じて質の高いがん検診の実現に貢献し、がん検診の受診率向上に向けた「がん教育」の推進や「受診機会の創出」などにいっそう力を入れていきたいと語る宮田さん。

すべては、ひとつでも多くの命を救うために——。アイエスゲートはこれからも、がん検診の受診率を向上させる活動を軸に、未来の健康を支える一歩一歩を大切に歩み続けていく。命に寄り添うその志は、日々の地道な啓発の先に、確かな希望を灯し続けている。

Photo: Takio Horikawa

Edit: Kazushige Ogawa / Hearst Fujingaho