ハンドメイドの理化学実験用ガラス製品メーカー

両国駅の南にはかつて、赤穂浪士の討ち入りで知られる吉良上野介の広大な屋敷があった。現在、その屋敷跡は本所松坂町公園として整備され、往時の面影を今に伝えている。そんな歴史的場所のすぐ隣に立地するのが、理化学実験用ガラス製品メーカー「竹内製作所」だ。

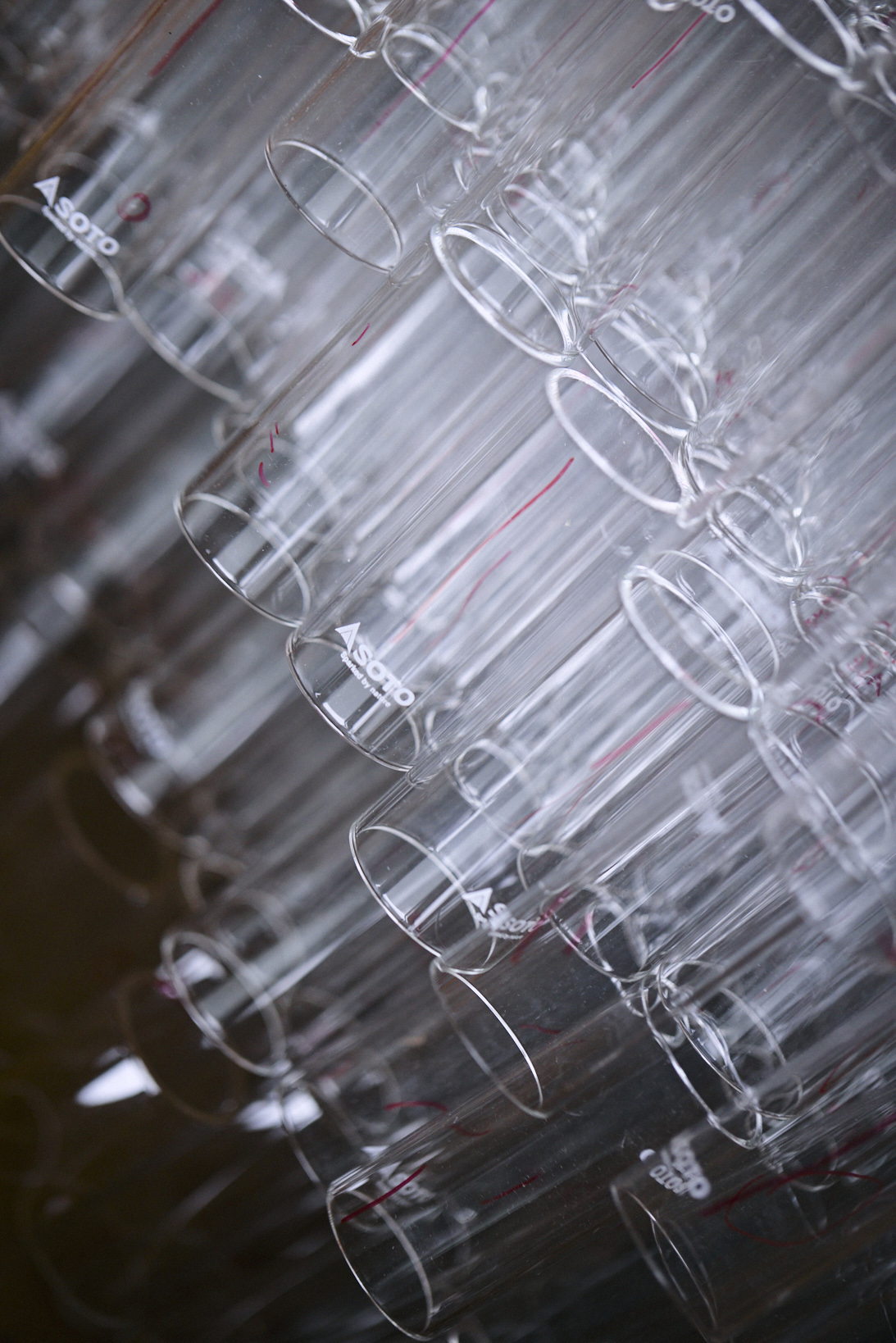

工房の左手には、ビーカーやフラワーベースなどのガラス製品が整然と並び、右手にはガラス管を切断し平底に加工するマシンや、大型の専用装置など、用途に応じた機械が設置されている。さらに奥へ進むと、酸素バーナーを取り付けた特注の作業机があり、その上のペン立てには、加工用のガラス棒がぎっしりと差し込まれている。

「竹内製作所」の創業は1974年

「もともと祖父は硯(すずり)をつくっていたそうです。その後、吹きガラスの石膏型を手がけるようになり、おそらく他の型屋さんからのすすめもあって、ガラスそのものの製作へと進んだのだと思います」と、代表取締役社長の竹内信夫さんが同社の成り立ちを話してくれた。

竹内製作所でつくられるガラス製品はすべてが職人による手づくりで、熱に強い耐熱ガラスを使った試験管やビーカーなど、理化学分野を中心として使われるものが多い。

理化学製品は精度が命。寸法や目盛りが正しくなければ用をなさないため、正確なものづくりが要求される。さらに、同社の職人が手作業で仕上げる理化学製品は、使い手の細かな要望に柔軟に応えられる点でも高く評価されている。試験内容に応じて形状や寸法を微調整するなど、既製品では難しいカスタマイズに対応できることが、大学や企業の研究室から長年支持されてきた理由のひとつだ。

そうした精緻な製品を支えるのは、熟練の技術と観察眼を持つ職人たちの存在だ。「火の加減、ガラスの柔らかさ、光の反射。数字だけでは測れない“勘”のようなものがある」と、代表取締役の竹内信夫さんは語る。温度や時間を緻密に管理しながらも、最終的には経験に裏打ちされた感覚が品質を決定づける。

さらに続けて、「理化学実験用ガラス製造を始めたのも、祖父の時代からです」と竹内さんは語る。

耐熱ガラスへの転換と、竹内製作所の多彩な手仕事

墨田区に理化学ガラスのメーカーが多く集まった理由としては、本郷の東京大学や御茶ノ水周辺の大学など、研究機関が至近にあったことや、ガラスを取り扱う商社や問屋が神田界隈に集中していたという地理的条件などが挙げられる。

「私が子どもの頃には、職人さんたちが完成品を自転車で届けた帰りに、うちでお茶を飲んでいくのが日常でした。遅い時間になると花札が始まって、祖父の膝の上に座って眺めていた記憶があります(笑)」と懐かしむ。当時はまだ、現在のような耐熱ガラスではなく、一般的な窓ガラスにも使われる軟質のソーダ石灰ガラス(いわゆる「並ガラス」)が用いられていた。

耐熱ガラス(ボロシリケイトガラス、ホウケイ酸ガラス)とは、主成分の二酸化ケイ素に5%以上のホウ素酸を加えることで、熱膨張率を大幅に低減したガラスである。その結果、急激な温度変化に強く、割れにくい性質を持つ。

家庭用品品質表示法では、耐熱ガラスの耐熱温度差は120℃以上と規定されており、並ガラスの耐熱温度(約80℃)に比べてはるかに高い。製品にもよるが、耐熱ガラスは約450℃程度の高温にも耐えることができる。

この技術は19世紀末にドイツで発明され、日本で一般流通するようになったのは1970年代前半のこと。ドイツやアメリカでの量産化が進む中、日本国内でも原料調達が可能になったことで、竹内製作所でも本格的に耐熱ガラスを取り入れた製造へと舵を切った。

現在、竹内製作所では理化学実験用ガラス器具に加えて、ガラス管、ムク棒、並板ガラス、石英ガラス、防火ガラスなど多様な素材を扱っている。また、顧客からのオーダーメイドにも柔軟に対応し、1点からの特注製作も可能だ。工房では、わずか7名のスタッフがそれぞれの工程を丁寧に手がけており、その職人技術と誠実なものづくりは、研究現場や教育機関から長年にわたって信頼を集め続けている。

技術と経営、二つの継承──三代目として歩んだ道

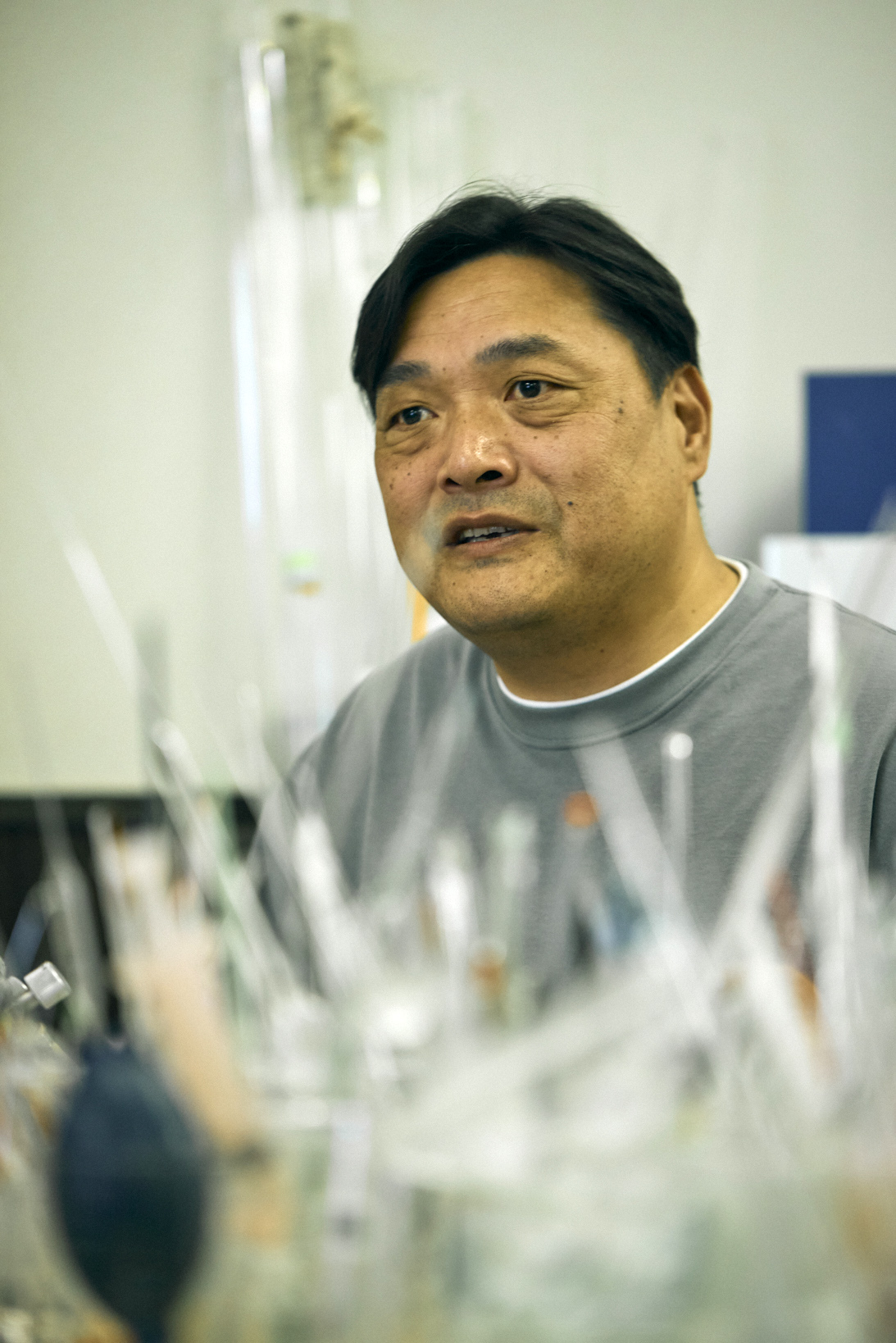

現在「竹内製作所」の舵を取る竹内信夫さんは、三代目社長として会社を率いているが、もともと最初からガラスの世界に身を置いていたわけではない。

「一度は外の世界を見ておきたい」と考え、専門学校卒業後は自動販売機や券売機のシステムを扱う企業に就職。営業職として全国を飛び回る日々を過ごしていた。ところが30歳のときに、二代目だった父親が急逝。その突然の出来事が、家業を継ぐきっかけとなった。

「いずれは自分が継ぐことになるのだろうと、漠然と心のどこかで思っていました。ですが、あまりにも突然のことだったので、心の準備も実務の準備もまったくできていませんでした。幼い頃、工場で働く職人さんたちの姿を見てはいましたが、自分には、技術のことなど何もわからない状態でしたね」

突如として、経営の重責を担うことになった竹内さん。営業も自ら引き継ぎながら前職で磨いたコミュニケーション能力を武器に、この逆境を切り拓いていく。納品の合間には各地の加工業者を訪ね歩き、加工方法を尋ねたり、実際の作業を見せてもらったりすることで、現場の技術を少しずつ吸収していった。

「一つのものをじっくり丁寧に仕上げることが得意な人もいれば、数を効率的にこなすことが得意な人もいる。職人はそれぞれに、得意分野があるんです。だからこそ、さまざまな職人の仕事に触れたことは本当に財産になりました」

そう語る竹内さんは、やがて自身でも製造の現場に本格的に身を投じるようになる。35歳頃から少しずつ練習を始め、高齢で退職していく職人が増えるにつれて、補うように自ら手を動かす機会が増えていった。そして40歳を過ぎた頃、自らの手でつくった試験管を初めて世に送り出すことに…。

職人と経営者という二つの顔を併せ持ち、技と志を未来へとつなぐ──その道のりは決して平坦ではなかったが、確かな歩みの中で、竹内製作所は着実にその価値を積み重ねていった。

コロナ禍がもたらした転機──“ホヤ”から広がるガラスの可能性

新型コロナウイルスの流行は、竹内製作所に思いがけない転機をもたらした。理化学実験用ガラス製品を主力としていた同社に、まったく異なる分野からの新たな需要が舞い込んだのである。

「当時は空前のキャンプブーム。ランタンの人気が高まる中で、メーカーから『ホヤ』と呼ばれるランタンのガラスカバー製造の相談が来たんです」と、竹内さんは振り返る。初めは中国製の低価格な製品が主流で、竹内製作所への発注には至らなかった。しかし、コロナ禍による物流の混乱や輸入品の約3割が破損・不良品という事態が重なり、同社への大量注文が舞い込んだ。

ちょうどその頃、現在の工房となっているビルの1階(取材を行った場所)は、竹内製作所がテナントとして貸し出していた飲食店が入っていた。が、コロナの影響で撤退してしまうことに…。そこで竹内さんはホヤの生産体制を整えるため、その空き店舗を工房として活用することにしたのだ。ホヤの製作には、高度な手作業が求められる。

ガラス管を素材に、酸素バーナーで加熱・成形していくものであるが、ロットごとに微妙に異なるサイズ差に対応するため1本ずつ火の当て方や加工時間を調整しなければならない。さらに、ほんの小さな傷が割れの原因となるため、慎重な取り扱いが必須となる。

この繊細な作業を可能にするのが、職人の経験と感覚だ。「大量生産では対応できない細やかさこそ、私たちの強みです」と、竹内さんは語る。このホヤ製造の成功体験を通じて、竹内製作所は次第にものづくりの視野を広げていく。そこで従来の下請けにとどまらずに、自社の力で市場とつながる必要性を実感したのだった。

「裏方の仕事だけでは、取引先が倒れたときにすべてが止まってしまうという危機感がありました。だからこそまずは、『すみだガラス市』のような業界イベントに積極的に参加することで、同業者との情報交換を頻繁にするようになったんです」

そうして竹内製作所は、イベントを通じて他社の技術やニーズを把握するだけでなく、自社では対応できない案件を適切な職人に紹介するなど、業界内の信頼ネットワークを築き始めた。それは、ガラスという素材の新たな可能性を見出す第一歩でもあった。

自社ブランド「clarto」誕生──ガラスの輝きを日常へ

すると某大手小売業者から、ガラスペン製作の依頼が舞い込んだ。そのことが竹内製作所にBtoCの道を切り開く契機となった。エンドユーザーを思い描きながら作業する楽しさに触れた竹内さんは、理化学器具の下請けにとどまらず、「ガラスの魅力そのものを発信したい!」と考え始める。そうして2022年1月、自社ブランド 「clarto(クラルト)」 を立ち上げることに。

このブランド名の由来は、フランス語で「輝き、光明」を表す“clarté“に加え、“art“を組み合わせた造語。ハンドメイドの美しいガラス製品をより身近なものにすることで、使う人の日常がいっそう楽しいものになってほしい——そうした願いを込めて、ガラスペンをはじめ、普段使いのフラワーベースやアクセサリーなどをひとつひとつ丁寧に製作している。

繊細で美しい「clarto」のガラスペンとインクポット

使用する素材には、透明度が高く軽量で耐熱性にも優れたボロシリケイトガラスを採用。近年開発された色付き素材との組み合わせにより、多彩な表現が可能になった。つくり手が日々感じ取ったインスピレーションを繊細な技と火の温度で形に落とし込み、「clarto」ならではの温もりと遊び心を宿すアイテムを生み出している。

そんなブランド「clarto」第1弾として登場したガラスペン「acari」は、シンプルなフォルムにガラス本来の輝きを凝縮した一本だ。握りやすい軸径と、流れるようにねじれたペン先の溝が美しい。この溝がインクを適量保持し、滑らかな書き味を実現している。さらに使用後は、水ですすぐだけでインクが落ち、手入れも簡単。ペン軸の上方にそっと付けられたポッチは、職人の心遣いでペンが転がり落ちるのを防ぐための工夫なのだという。

デザインは実に多種多様だ。水を満たしたペン軸に小さなクラゲが漂うデザインや、インコをとまらせた軸、季節のモチーフをあしらった「lavie」シリーズなど、遊び心に富んだバリエーションがそろう。どの作品も職人の手仕事だからこそ生まれる一点物の魅力を放ち、ガラスという素材の新たな楽しみ方を提案している。このように「clarto」は、竹内製作所が積み重ねてきた理化学ガラスの精度と、職人の感性を融合させた挑戦と言えよう。

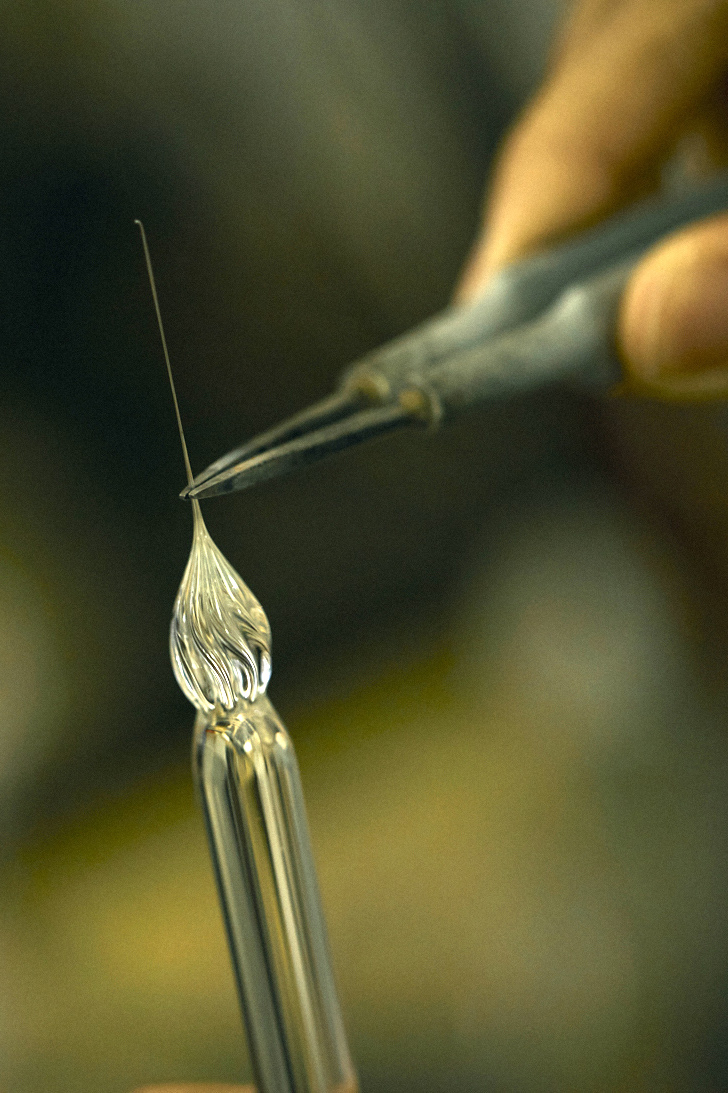

竹内製作所に入社して3年目となる職人・川原さんが、ぺン先とペン軸をつなぐ作業を見せてくれた。ここで登場するのが机に備え付けられた酸素バーナーだ。耐熱ガラスの融点は高いため、双方の端をおよそ1200℃から2000℃にもなる炎に当てて溶かす。先端が赤くなってきたところでいよいよ接着だ。

川原さんによれば、接着の際にペン先とペン軸を同じ速度かつ同じ方向に回し続けることで、双方がまっすぐ一本のペンとしてつながるのだという。形状が異なるふたつの軸をぶらさないように高温の炎のなかで同じ速度回し続けることは、簡単なことではない。それは熟練の技だけでは済まない、「天賦の才能も必要ではないか?」と思える技だ。

続いては溝の入ったペン先を熱し、赤く溶けかけたところで炎からはずす。ペン先がまだ柔らかいうちに手早く捻りながら伸ばしていくと、美しい流線形が生まれる。さらに引っぱって先端をカットすると、酸素バーナーでの作業は完了となる。

「無色透明に見えても、この状態でもまだ200℃以上はありますから、気をつけなければいけません」と川原さんが注意を促すと、続けて竹内さんがこの後の工程を教えてくれた。

「このあと徐冷(じょれい)していきます。徐冷とは、材料をゆっくりと冷却する熱処理の一種で歪みをとる工程のことです。それを弊社の場合、560℃以上に温めた電気炉で行います。ガラスは少しでも歪みが残っていると割れの原因になるため、徐冷はガラスの強度を高める上でも、とても大切な作業なんです」

そうして徐冷の終わったペン先を、鑢(やすり)でサンディングしてなめらかに整えれば、ガラスペンの完成となる。

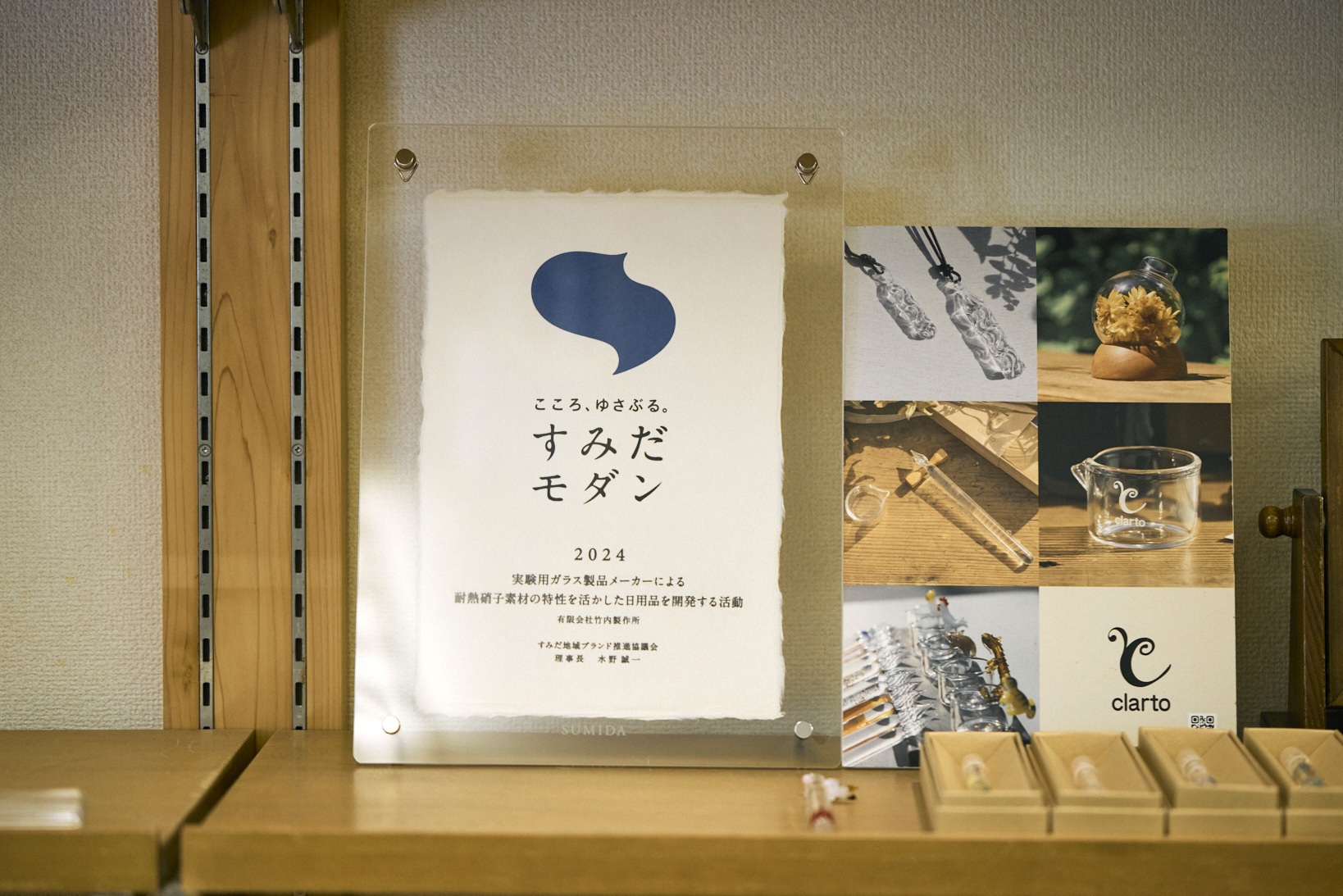

竹内さんが「すみだモダン」を知ったのは、両国の革小物専門店・東屋とコラボレーションを行ったときだという。東屋の革製ペンケースとあわせて「acari」を製品化し、「インターナショナルペンショー2023」に共同出展したときのことだ。

「すみだモダン」で「clarto」のブランド力向上を考える

「そこで東屋さんの『まるあ柄』が、『すみだモダン』の認証を受けていることを聞きました。また、墨田区さんが公式ホームページの『PICK UP企業特集』で当社に取材に来てくださったときにも、区内の産業を応援する取り組みをされていることを知りました。それらがきっかけとなって、いずれは当社でも『すみだモダン』の認証をいただき『ブランド力を高めたい』と願って、『clarto』の取り組みと『acari』で応募したというわけです」と、竹内さん。

そうして竹内製作所は2024年に、墨田区より次のような評価を受けた。

「理化学実験用等で使用されている耐熱硝子でフラスコや試験管等を製造してきた竹内製作所が、耐熱硝子素材の魅力と可能性を、自社開発の日用品を通じて伝える活動。ガラス本来の美しさを有し、修理可能な特性を持ったガラスペンなどの日用品を自社ブランド『clarto』で展開している。耐熱硝子の加工を手作業で行う同社の技術は、全国的にも希少性が高い。書店等と協働した商品開発にも取り組むほか、区内事業者とも連携し、すみだの地場産業であるガラス産業の魅力を広く伝えている」

「すみだモダン」認証と、新たなガラスの未来へ

そうして「実験用ガラス製品メーカーによる耐熱硝子素材の特性を活かした日用品を開発する活動」と「clarto ガラスペン acari(白・黄・青・赤・黒)」で、竹内製作所は「すみだモダン」の認証を受けた。

「やはり『すみだモダン』の認証を受けたことを話すと、『すごいですね!』と驚かれる方が多いんです」と、竹内さんは微笑む。

さらに、2024年3月にはcoto mono michi at TOKYOで開催された『すみだモダン2024ブランド認証展』に参加。竹内製作所を含む「すみだモダン」の認証事業者5社の活動が紹介され、それが新たな仕事のきっかけとなった。台東区蔵前に本社を構えるダイゴー株式会社から、6月開催の『文具女子博』に向けて、パンダとハシビロコウをモチーフにしたガラスペン製作の依頼が届いたのだ。

「『こんな雰囲気のものをつくりたい』というご要望に、どうにかして応えたいという思いから、スタッフ全員で知恵を出し合いました。試作を重ねる中で精度も上がり、最終的に納得していただけるものが完成したときは、本当にうれしかったですね」

今では「clarto」の新作を心待ちにするリピーターやコレクターの顧客も増え、展示会では手土産を持参して訪れるファンもいるという。

「B to Bでは、図面が送られてきて『納期と単価はいくらか』という話で終わってしまいます。でもB to Cでは、お客さまの声がダイレクトに届く——そのやりとりの中で、新しいものが生まれたり、思いが通じ合ったりするんです。それはとても楽しいことですし、さらなるやり甲斐へとつながります」

下町の一角から、理化学の精度と手仕事の温もりを融合させたガラス製品を世に届ける竹内製作所。そのガラスに込められた“あかり”は、これからも確かに人々の日常を、そして未来を照らしていくだろう。

TEL: 03-3631-6512

HP: https://gl-tk.com/

clarto公式HP:https://clarto.jp/

Photo: Sohei Kabe

Edit: Kazushige Ogawa / Hearst Fujingaho