「種田の足袋」のブランド力

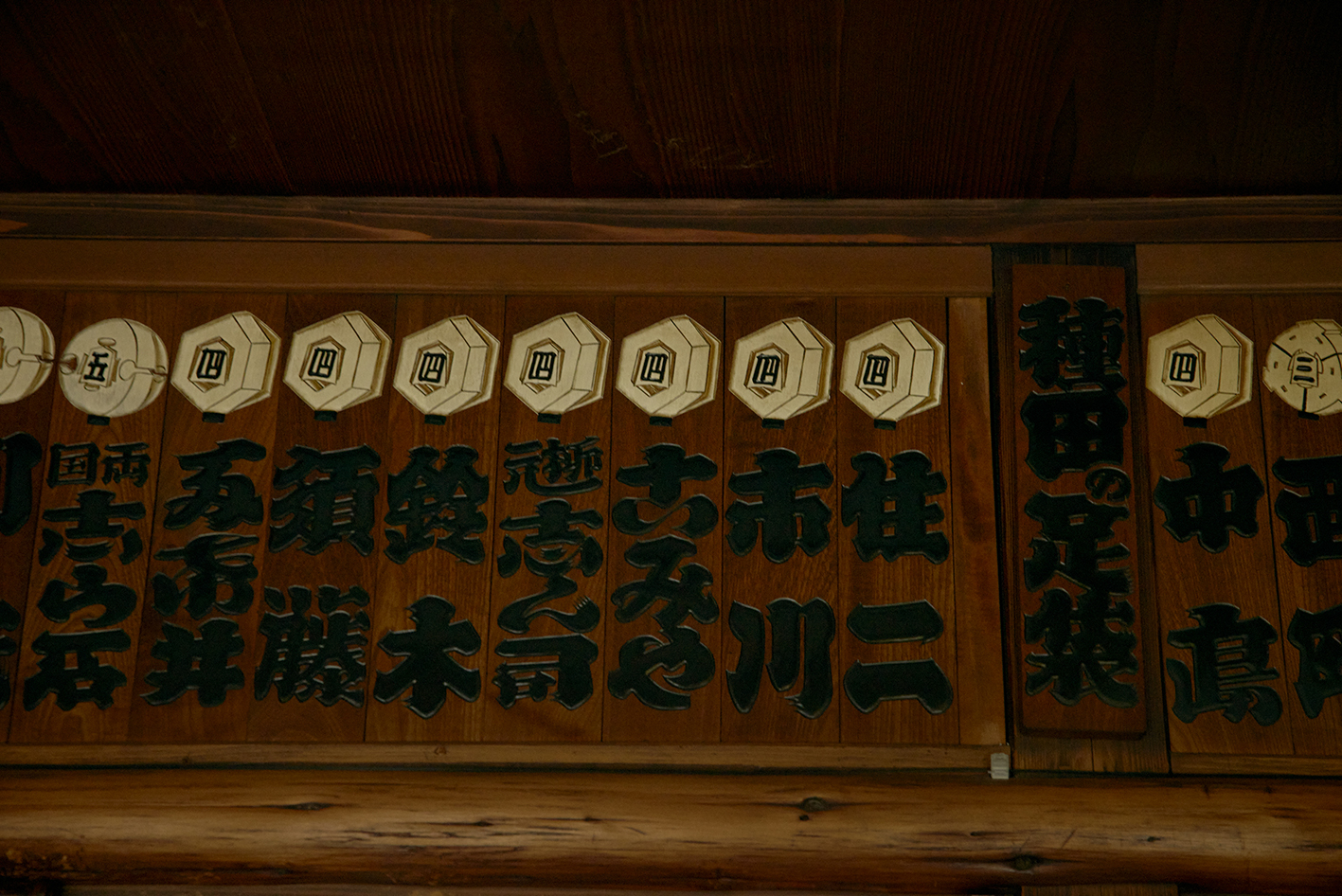

スカイツリーのお膝元、業平の街に掲げられた江戸文字の看板。趣ある佇まいと、金色に輝く「種田の足袋」という文字の存在感に、思わず足を止める観光客も少なくない。

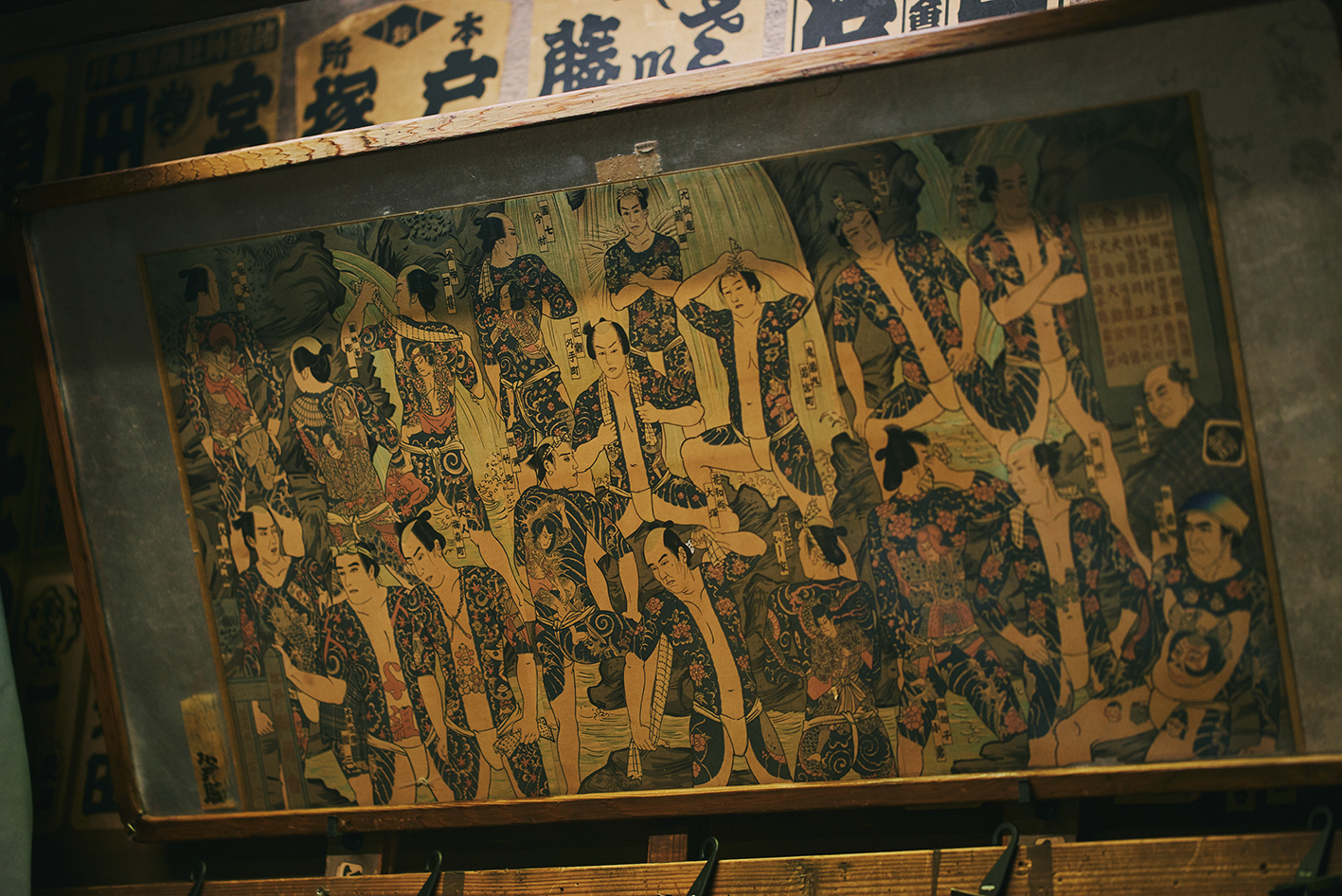

この店は大正後期、初代の種田金太郎が開いた鳶職作業着専門店だ。引き戸を開けると、小さな土間があり、その両脇には小鉤(こはぜ)を取り付ける特注のミシンが置かれている。正面には昔ながらの小上がり。壁一面の棚には商品が規則正しく並べられている。店内に掲げられた写真に目やると、南極昭和基地でおそろいの作業着を着た自衛隊員たちや、白い作業着をまとった第24代駐日米国大使のモンデール氏の姿がある。どちらも、この作業着のすばらしさに感激し、記念に残してくれた写真だという。それを見ているだけでも、「種田の足袋」は特別なのだということが伝わってくる。

「いつかは種田の上下を着て仕事ができるよう頑張ります!」

「種田の足袋」のブランド力は、8年目の若い鳶職人が語ったというこの言葉によく表れている。丈夫で着心地がよく動きやすい「種田の足袋」の作業着は、建設業界で働く人の憧れなのだ。

大正時代に創業し、約100年の歴史を誇る「種田の足袋」ブランドは、戦後まもなく磯貝商店によって、建設現場専用の作業着を作り始めた。鳶装束を作っていた職人らが培った知識を注いで工夫を凝らし、伝統の技を用いて作るこだわりの作業着は、瞬く間に評判をよぶ。最高級の素材を使い、熟練の職人による手作業で生産するため、量産品より値は張るが、質が良く持ちもいいので、注文は遠く九州など全国から集まった。

「『やっと親方の許しが出ました』と言って初めてうちに来てくれた方でも、鳶職を10年以上されている方だったりしますよ。親方のものを譲り受けて着ていたけれど、それがダメになったので、親方から『お前買いに行け』と言われて、そのとき初めて許しをもらいましたって。そういう感じなんです」とにこやかに話してくれたのは、先々代の長女で、長く店をサポートしてきた門田(もんでん)やす子さんだ。

親方はこれぞと思う弟子に自分が着ていた種田の作業着を譲り、譲られた方はこの服に見合う仕事をしようと襟を正す。そんなサイクルが、「種田の足袋」の価値を高め、“仕事のできる人こそが身に着けられる作業着”というブランドイメージを構築していったのだろう。

「昔はね、ウチの服を着てると出面(でづら=日当)が上がるって評判でした。そのかわり仕事ができないと脱がされちゃったみたいですけど」と、やす子さんが笑った。

長持ちする丈夫さの秘密

「もっと遊びに来てぇんだけどよぅ、種田の作業着は5年とか6年持っちまうから」――お客さんからそう言われるほど丈夫な作業着。その秘密はいったいどこにあるのだろうか。

試しに七分ズボンを触らせてもらうと、幅広で迫力ある見かけとは裏腹に、思っていたよりしなやかな感触に驚いた。着心地や作業のしやすさを考慮した結果、丈夫さを失わない限界までソフト加工した生地を特注しているからなのだという。

やす子さんの弟で、磯貝商店の代表を務める磯貝慶二さんが、棚から手甲を取り出して見せてくれた。裏返すと色鮮やかな水色の生地が現れた。そこに太い糸がジグザグと丁寧に縫い込まれている。

「例えばこの手甲なんかは、生地の間にさらに同じ生地を挟んで縫いあげているんですよ。丈夫にするために厚みを持たせているのもありますが、破れてしまったときに目立たないように、っていう知恵でもあるんです。縫うのに使うかけ糸は、自分たちで撚(よ)った糸をさらに撚って、合計4本使っています。それをひと針ひと針縫い込んでいくんです。太いから大変です。でもね、だから丈夫なんです。こうした手間をかけてやっているのはうちだけだと思いますよ」

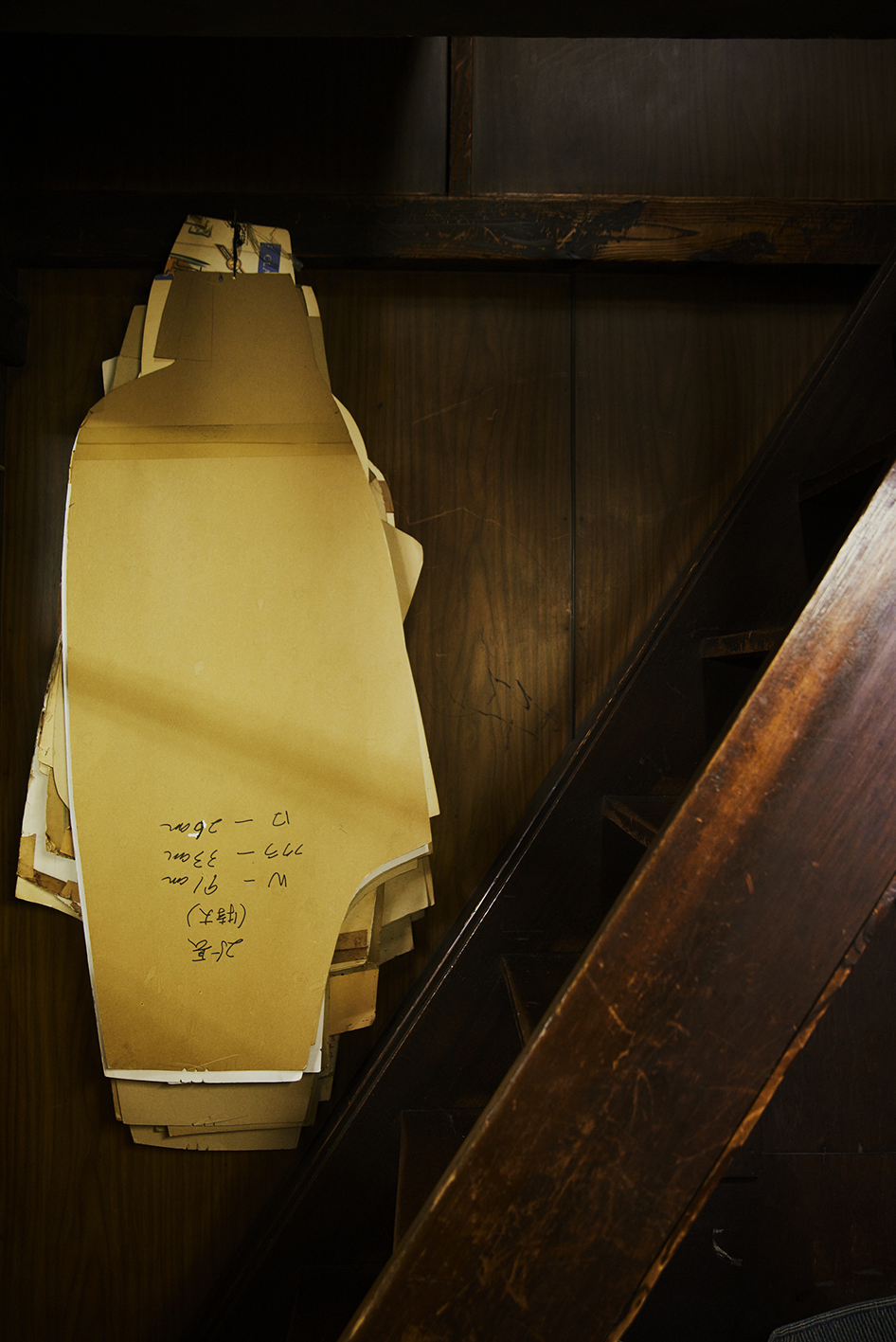

「うちは脚絆も別注なんです。脚絆を注文される方には必ず店に来ていただいて、私が採寸します。人の足は筋肉質タイプと、むくみ体質タイプがあると思うんですよ。お客様のふくらはぎを触りながら、そうした体質を見極めて、朝と夕方では足の太さが変わる人にはその方にちょうど良いサイズでお作りします」。やす子さんはそう言って裁断したばかりの脚絆の生地を見せてくれた。

「アールに裁断しているでしょう。これもうち独特のやり方だと思うけれど、そうすることで立体的なふくらみができて、身に着けたときにピタッと決まるんですよ」

時代のニーズに合わせた細やかな気配りとSDGs

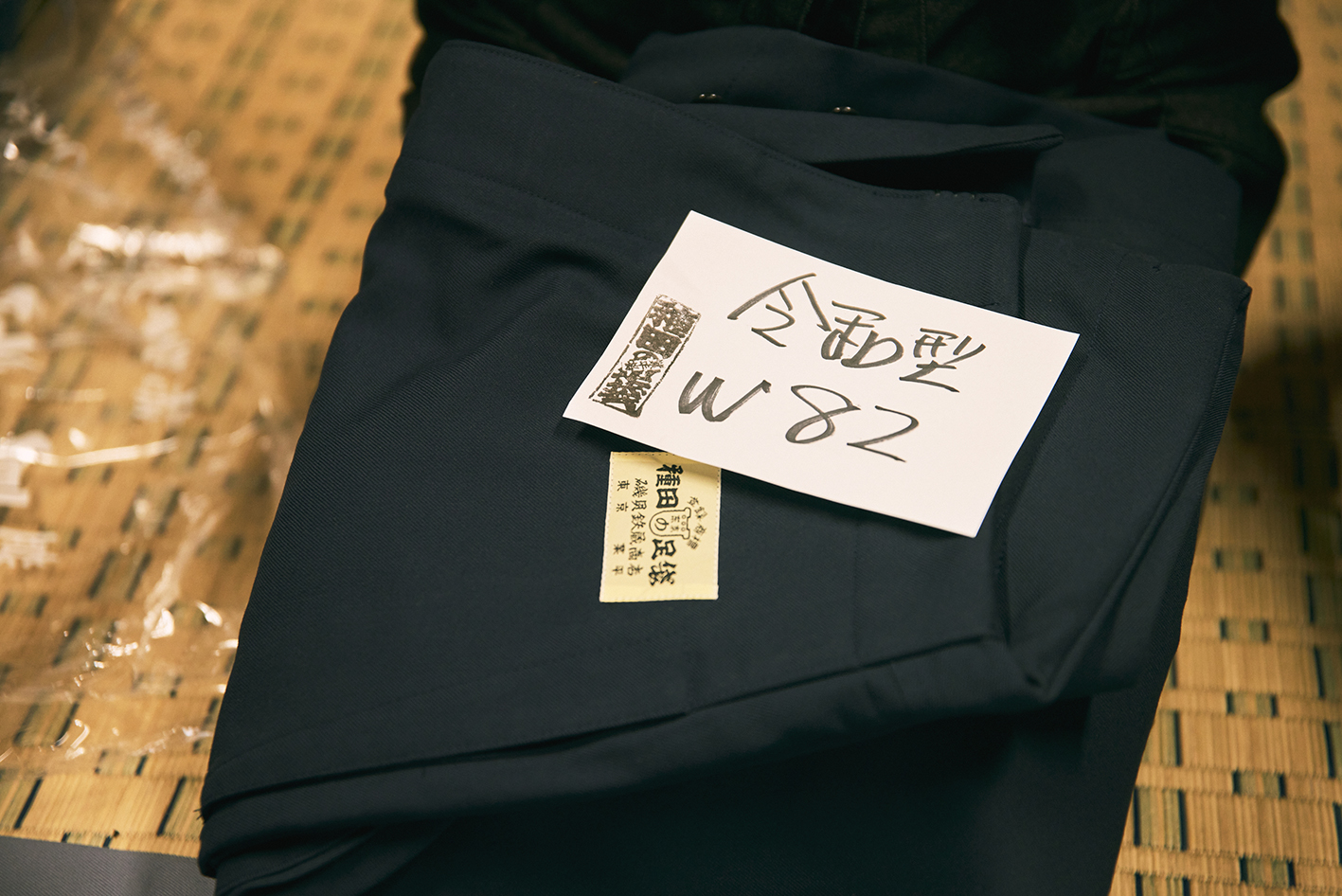

鳶職の人が穿いているズボンといえば、袴のように裾が広いイメージがあるが、「種田の足袋」では、そのほかに時代のニーズに合わせたもうひとつの型を用意している。

「昔ながらのご贔屓さんには、『絶対に細くしてくれるな。太くなければ種田じゃない』とおっしゃる方もおられるのですが、昔と今とでは平均身長や脚の長さなど体型が異なります。それに合わせて丈も少し長くして、すらりとしたシルエットの『令和型』というズボンも作りました。そのほかにも、例えばシャツなんかは、携帯からスマホへという世の中の流れを受けてポケットを大きくしたり、何かに引っかかると危ないということでボタンの部分を比翼仕立てにして、隠しボタンに変更したりしています。ズボンの前カンを2つ付けているのは、夏と冬で着る服の厚みが違うので、それに合わせてずらして留められるようにって」と慶二さん。

こうした細やかな気配りは、すべて顧客からの要望を取り入れたものだという。誠実なモノづくりと堅実な商売で築きあげた、顧客との長きにわたる信頼関係と密なるコミュニケーションの賜物だ。

こうした改良で規格外になってしまった在庫を何とか利活用できないかと考えたのが、やす子さんの長男で磯貝商店の広報とEコマースを担当している門田匡陽(まさあき)さんだ。

「いろいろ考えて、在庫のシャツを使ったトートバッグを作ってみることにしました。一番こだわったのは、このデザインです」

トートバッグの正面には2つのポケットがそのまま付いており、上部には「種田の足袋」と漢字で書かれたロゴが縫い付けてある。

「鳶職の人だけではなく、一般の人も使えるのではないかと。これが僕たちの、一般に向けての最初のトライでした。かわいいデザインなので女の人が使ってもよいかなと思っています。生地も非常に柔らかくて丈夫ですし」

第1弾は好評につきすぐに売り切れたため、現在はまた違うデザインで第2弾を販売中という。

「すみだモダン」とのふとした出合い

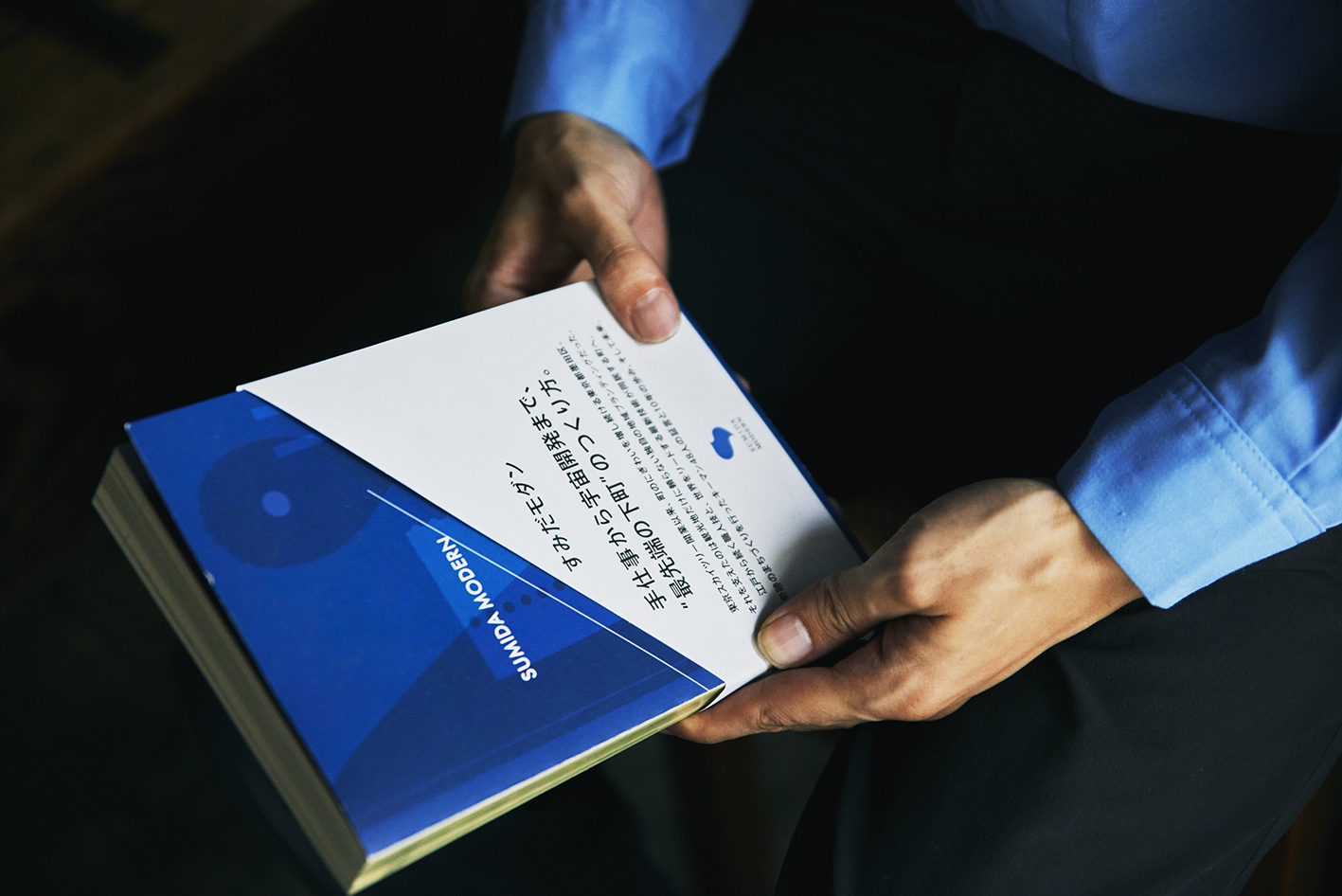

あるとき、カフェを訪れていた匡陽さんは、一冊の本に出合った。墨田区産業振興課発行の『すみだモダン手仕事から宇宙開発まで、“最先端の下町"のつくり方。』だ。

「装丁もおしゃれですし、何だろうと思って手に取ってみたら『すみだモダン』の本で。それでこの本を買って読んでみたんです。今まで墨田区の産業は正直、石鹸と革しかないと思っていたんです。ところがこの本を読んで『あ、面白いところがいっぱいあるんだ』と、そのとき初めて知りました。それで、いつかうちの事業も『すみだモダン』の公募にトライしたいとずっと考えていました」

そんなとき、コロナ禍が訪れる。世の中はこれをきっかけに今までの暮らしを見直す機運が高まった。地球に優しい、SDGsの考え方が身近なものとして捉えられるようになったのもこの頃だ。匡陽さんは言う。

「少し遠いイメージがあったSDGsでしたが、うちがやっていることってかなりサステナブルだなと思ったんですよ。例えばパタゴニアなどでも、必要ないなら買わないで、と呼びかけ、修理をしたり古着と交換する活動をしていますが、うちはずっと以前からそれをやっているなと。うちはほとんどがセミオーダーですし、種田の製品を長く愛用してくれる方のために、糸が切れたら縫い直したり、前カンやボタンが取れたら付け直したりということに無料で対応してきたのです」

門田さんは墨田区の「すみだモダン」が、商品から事業者の活動を認証する方針にシフトチェンジしたことを知ったとき、自社の仕事を改めて振り返ってみた。

「うちがやっている、下町ならではの商売モデルと伝統、そして新しいアパレルへの挑戦――そういったことを考えると、これは一度『すみだモダン』にトライしたほうがよいのではないかと。そして今がそのタイミングなのかなと思ったんです」

匡陽さんは普段、音楽の制作ディレクターをしている。「種田の足袋」と二足の草鞋だが、全く違う業界にいるからこそ見えてくることがあった。

「それこそエンタメの世界にずっといるので、何が今の世界の流れなのかということをすごく注視しているんです。そういう目で見ても、今がタイミングだと思いました。

それと、世の中には良くない商売の仕方っていっぱいあるんですけど、『種田の足袋』のような、こんなに正しい商売の仕方って、なかなかないなって思ったんです。お客様のことを第一に考えているし、本当にサービス過多かっていうくらいサービスしてますし。自分で言うのもなんですが『うち、美しいなって』(笑)。とても魅力を感じています」

「種田の足袋」の活動と「すみだモダン」の理念の合致

「昨年度の公募のとき、応募してくださった事業者さんはテクノロジー関係だったり、日用品を作られてる方々だったりと本当にさまざまな分野にわたっていました」と産業振興課の児玉裕和さん。

「そのなかでも『種田の足袋』さんは異才を放っていて『お、ここは何だ?!』と、審査員の方々の目に留まったんです。正直申しますと、『種田の足袋』さんはこのように歴史のある事業者さんなのに、申し訳ありません、我々事務方は存じ上げなかったんですよ。どこで『すみだモダン』のことを知ってくださったんだろうというところから話が始まり、年末に直接ヒアリングさせていただきました」

スカイツリーができることをきっかけに2010年から始まった墨田区の産業プロモーション、「すみだモダン」の取り組みは、スタートから10年以上が経ち、社会の変化に伴って、その認証を「モノ」から「事業者の活動」へとシフトした。

「社会が変わるとやっぱり考え方も変わっていきます。『すみだモダン』に選ばれたからいい、ということではないんです。我々は良い悪いを判断しているわけではなくて、『すみだモダン』の考え方を提示して、その理念と合致する事業者さんを認証させていただいています。伝統工芸のように古き良きものを守り受け継いでゆくことももちろん大切なことなのですが、時代に合わせて変化していくことも必要だということは、審査員の方々もずっとおっしゃっていたことでした。『種田の足袋』さんは、そこが適合していたということなんです」と産業振興課の児玉さんは話す。

やす子さんは、「でも本当に、『すみだモダン』さんに選ばれたことで、私たちも『ちょっとやんなきゃね』っていう前向きな気持ちになりましたよ」と感謝を口にする。

「そうそう、やっぱり僕らのモチベーション」と匡陽さん。

「僕たちはどうしても古い人間ですから、先はないんですよ。結果的にこれ以上やったって継ぐ人がいなければ進めようがなかった、っていうのが本音でした。そこを匡陽が、『じゃあここはこういうふうに変えていって、どうにかやっていけばまた変わるんじゃないの?』っていうふうにもっていってくれて。そこに向かっていけるようになったのは、すごくよかったなと思います」。磯貝さんは、甥の匡陽さんへの感謝も大きい。

認証を受けてよかったことと今後の展望

「この下町人情に、今のテクノロジーやカルチャーなどのちょっとした知見を交ぜれば、 まだ僕たち3人でも、もしかしたら誰も想像できないところにいけるんじゃないかなっていう思いがあって。本当にトラディショナルなことと、僕が知っているラジカルでちょっと前衛的なことを、今、少しずつ少しずつ融合している段階なんですね。

だから叔父や母がこうした新しいチャレンジを受け入れてくれたことにすごく感謝しています。 一般のアパレルでも売れるものを作ろうと提案したら、『それも面白そうだね。じゃあちょっといろいろトライしてみよう』っていうふうに思ってくれてたり、SDGsの考え方も理解してくれています」

匡陽さんは、2人のこうした変化を見ているだけでも、「すみだモダン」の認証を受けることができてよかったと感じているという。

「まあ正直、僕の中では、認証していただいたからにはもう絶対に成功させないといけないみたいなところはありますが(笑)」

そしてもうひとつ、匡陽さんには「すみだモダン」で認証を受けてよかったと思う点があった。

「僕が『すみだモダン』に応募するときに一番求めていたことは、実は横のつながりを作ることでした。認証していただき、『すみだモダンブルーパートナー』になれたことがきっかけとなって、「すみだモダンコミュニティ」でもやり取りをするようになったのです。

ここでいろいろなところを紹介してもらって、それが結構力になっています。僕たちは今までガラパゴスの中で仕事をしていたようなものでしたから。本当にこの店の中だけの空間で、鳶職のお客様だけとフェイストゥフェイスでやっていたので、周りの様子が見えなかったんです。

墨田区で服飾をやっている周りの事業者さんは今、どういう状況なのだろう、ということを一度見渡せたのは大きかったです。その実情をリアルに知ることができましたから。なかなかみんなハードなんだと知ることができました。

だからこそ今、どういうふうに皆さんと協力し合えるかを考えています。墨田区の中で紹介していただいて、協業できるんじゃないかっていう事業者さんたちと、いろいろ打ち合わせしながらやっている最中です」

最後に、ブルーパートナーとなった現在、「種田の足袋」としてどのような未来に向かいたいか、匡陽さんに展望を語ってもらった。

「僕たちが100年かけて培ってきた伝統を守りつつ、その伝統を生かした次のサステナブルなモノづくりを考えていかなければと思っています。『種田の足袋』の美学に反することはしません。その名に恥じないものを開発していくことが一番大事かなと思っています。今『種田の足袋』の作業着に使っている生地は、作り手の高齢化などで同じものを作ることができなくなってしまいました。ここにあるだけです。ですが、テクノロジーは進化しており、たくさんの良い生地が開発されています。汚れにくかったり、汚れてもすぐにそれが落ちたりといったような、すごくいいものがあるわけです。それらが生産される際に、無駄な排出ガスを出さないよう配慮されているかどうかも大切なポイントです。そうした素材を『種田の足袋』の商品に還元していけるよう、しっかりと探していきたいと思います」

Photo: Sohei Kabe

Edit: Chiaki Kasuga / Hearst Fujingaho