屏風一筋78年、東京唯一の屏風専門店

世界中で人気を博しているスマホゲーム“にゃんこ大戦争”の12周年記念CMで登場する、にゃんこたちの合戦図屏風が可愛らしいと巷で評判だ。この屏風を製作したのは、東京で唯一の屏風専門店、片岡屏風店。1946年の創業以来、屏風一筋に製作してきた。工房兼ショール―ムは、東京スカイツリーと浅草を結ぶ賑わいの場「東京ミズマチ」にほど近い向島にあり、近年では海外からのゲストも多く訪れている。

代表を務めるのは3代目の片岡孝斗さんだ。昔から代々表具屋を営んできた本家から、孝斗さんの祖父、治郎さんが独立し屏風に特化した会社を設立したのが始まりで、当初は節句飾りの屏風を製作し、全国の人形メーカーに納めていたという。右肩上がりの高度経済成長期には、節句などの伝統文化が重んじられていたため、屏風は作れば作るほど売れた。最盛期の自宅兼工房では、職人を含め30人ほどが寝食を共にしていたそうだ。しかし少子化が進み、節句を祝う習慣も減少していくにつれ需要は徐々に落ち込み始める。

2代目の恭一さんは、そうした状況を打破するためにホテルの結婚式で使われる大型の金屏風など、節句以外の屏風の需要を開拓。その一環で参加した墨田区主催の「すみだ3M運動」では、屏風の表装技術において「すみだマイスター」の認証を受けたり、工房を改装して「小さな博物館」や「工房ショップ」の機能を持たせたりして、その魅力を広く伝えることにも尽力した。また、墨田区の「ものづくりコラボレーション事業」で開発した「自分で作るからくり屏風キット北斎編」は、2012年の「すみだモダン」でのブランド認証も受けている。このキットの元にもなった「屏風づくり体験」は、今なお修学旅行生を始め多くの人に人気の体験プログラムとなっている。

広がる屏風でのコラボレーション

仕事を引き継ぐことになった孝斗さんは、「父がそういった土壌を作っておいてくれたことはありがたかったです」と感謝の気持ちを口にした。

実は孝斗さんが生まれたのは杉並区高円寺で、家業を間近に見て育ったわけではなかった。しかし留学経験で自国の文化について考えるようになり、家業の価値に気づいたという。

「屏風屋ってかなりの伝統文化なんじゃないかと(笑)。そして外から見ることで改めて気づいた広い意味での日本の魅力を、屏風という伝統文化を使って表現したら、何か新しいことができるのではないかと考えたんです」

大学2年になった孝斗さんは「家業を継ぎたい」と父恭一さんに伝えた。

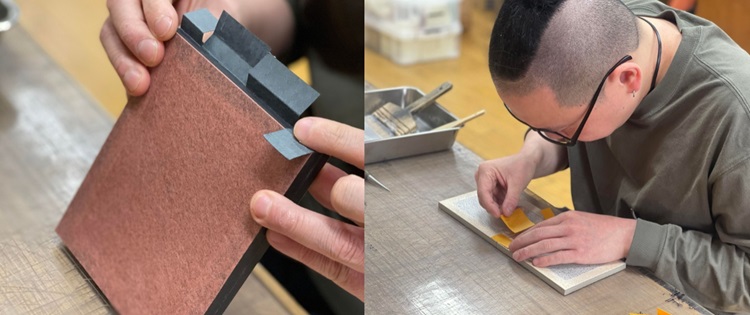

大学卒業後の語学留学から帰国した孝斗さんは、まず新潟にある協力工場で屏風の木枠造りの修業に出る。1年半後の2014年に東京に戻ると、満を持して片岡屏風店に入社した。孝斗さんは、引き継ぎを兼ねて製作現場で働きながら、ホームページのリニューアルを担当することになった。

「すると、今までとは違う企業や個人からの注文が入るようになり、少しずつBtoCが増えてきたんです。そこからいろいろなコラボレーションに取り組むようになり、その実績を営業ツールとして顧客を広げていきました」

2017年には「フロンティアすみだ塾」の第14期に入塾し、異なる業界の後継者同士のつながりもできた。きっかけは父恭一さんが中心となって行っている墨田区の職人グループ、「パルティーレ」のメンバーで、東日本金属株式会社の小林亮太さんの勧めだったそうだ。

「父からフロンティアには入れ入れと言われていたものの、あまり乗り気ではなかったのです。ですが、学生時代からいろいろな話をさせていただいた小林さんが、その頃ちょうど会長をされていて、それならばと参加しました。とても良い体験になりました。墨田区の出身ではない僕にとって、区内の異業種の仲間たちと知り合えたことはとても大きかったと感じています。個人としてはそこから、若き後継者同士で『継創(ツギヅクリ)』というグループを立ち上げ、家業で挑戦している人の事例を学んだり、実際に家業の魅力を伝えることができるフェスを行ったりと、そのご縁を広げていくことができていますから」

多様なカルチャーを表現できる屏風は唯一無二の存在

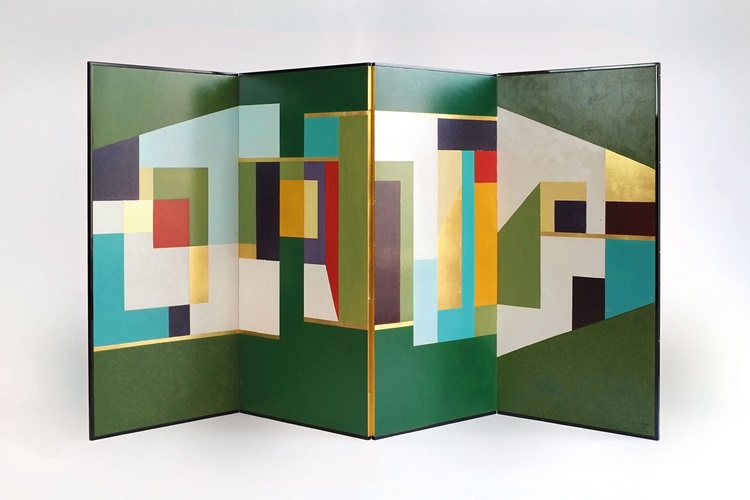

同じく2017年、恭一さんが音頭をとり、片岡屏風店は墨田区主宰の「SUMIDA CONTEMPORARY」に参加した。デザインディレクターにスイス出身のダヴィッド・グレットリ氏を迎え、国内外の9人のデザイナーが6つの企業とものづくりをするプロジェクトだ。この実務は、英語が得意な孝斗さんがすべて担当した。

「2人のデザイナーと屏風を仕立てました。チャン・ウンモさんはうちで仕立てた金屏風に油絵を施した作品で、長嶋りかこさんの作品は彼女が頭の中で作り上げたデザインを僕が屏風に貼って制作しました。絵が描かれた屏風は果たして共作と呼べるのか? 僕らは貼るのが仕事で、非常に伝わりにくいところでもあるから、共作と判断してもらうのはとても難しいと思っています。それだけに2つのパターンで作品を作らせてもらえたというのは、自分のなかでは非常に貴重なことでした」

その経験が生かされたのが2021年のスウェーデン人アーティストとの共作だ。Instagramを通じて「明日やっていますか?」と連絡してきたカール・パトリック氏ととんとん拍子に話が進み、スウェーデンで5人のアーティストと5つの屏風を製作することになったのだ。翌年にはその5人を招待して在日スウェーデン大使館での屏風の展示会があり、再び5人のアーティストと組んでさらに5隻の屏風を製作。

孝斗さんは言う。「僕自身は音楽をやってきて育ち、海外のカルチャーもすごく好きな人間なんです。こうした個性を、家業である屏風づくりを通して表現できるというのは、かなり唯一無二なことではないでしょうか」

古くは奈良時代に中国大陸からやってきたとされる屏風は、その名のとおり風を防ぐものとして、あるいは間仕切りとして、そして美術品として日本の暮らしに寄り添ってきた調度品だ。特に美術品としては、屏風の折りたためるという特性がそこに描かれた絵の褪色を防ぐため、永く後世にその作品を残すことができるという利点がある。

「皆さんが考えるマスターピースは、尾形光琳や伊藤若冲など、有名な江戸時代の屏風かもしれません。でも実は現代においても、何年か後にはもしかしたら伝統になったり国宝になりうるものはあると思うんです。温故知新の別解釈と言いますか。それが今取り組んでいる、現代の作家さんや写真家さん、アニメなどと組んで、いろいろなベクトルで屏風を表現するコラボレーションにつながっています」

「すみだモダンフラッグシップ商品開発」に挑戦

伝統技術を軸としつつ、文化や国境を超えてアグレッシブに屏風の可能性を追求する孝斗さんに、次なるミッションがやってきたのは2022年秋のことだった。

ちょうどこの年の春、父の恭一さんが墨田区の「すみだモダン フラッグシップ商品開発」プロジェクトに応募し、第2期生として片岡屏風店が参加していた。それを途中から孝斗さんが引き継ぐことになったのだ。

応募のきっかけは、恭一さんの「片岡屏風店の全員で何かひとつのことに取り組みたい」という想いからだったと言うが、孝斗さんは「おのずとそうなりましたからね」と笑う。

STUDIO BYCOLOR Inc.の代表を務めるプロダクトデザイナーの秋山かおりさんは、本プロジェクトのクリエイティブディレクターである廣田尚子さんから直接、「フラッグシップ商品開発」プロジェクトへの参加を打診されたという。

秋山さんは、最先端の技術を持つ素材メーカーから、仏壇や畳など日本で古くから続くものづくりの企業までさまざまなクライアントと仕事をしている。

「最先端技術で未来を切り拓く企業と伝統を継ぎ未来へと繋ぐ企業、このふたつは一見すると方向性が全然違うように見えるのですが、独自のものを持っている企業というのは、アンテナの張り方や社会との関わり方などその取り組み方など根底に通じるものがあると常々感じていました。そうしたこともあり、マッチング前の工場見学で片岡屏風店さんのお話を伺った際、伝統的なものづくりも然ることながら新しいものづくりへ柔軟に取り組まれている姿勢にとても惹かれたのです。東京ではほかに屏風一本でやられているところってないじゃないですか。自分が今まで見ていたはずの屏風は、表面的な部分だけだったと、屏風をプロダクトとして見ていなかったことに気づかされたのです。それでぜひ、片岡屏風店さんと組ませていただきたいとお伝えしました」

プロジェクトが始まったばかりの頃は、会長の恭一さんがワークショップに参加していたが、その年の暮れから孝斗さんが引き継いだ。

「デザイナーさんとのマッチング事業の経験はあったのでその延長かな?と考えていました。『すみだモダン』もずっと以前から知っていたので中心となってできそうだし、ちょうどその頃やっていたいろいろなプロジェクトとつながったら面白いだろうという気持ちで」。孝斗さんは当時の気持ちをそう振り返った。

秋山さんは、孝斗さんに初めて会ったときの印象を「いわゆる伝統を受け継ぐ企業が抱えるしがらみのようなものは感じられず軽やかで、屏風を媒体にとても自由な未来を描いているような雰囲気がありました」と語っている。

屏風の魅力を生かして日常的に使えるものとは

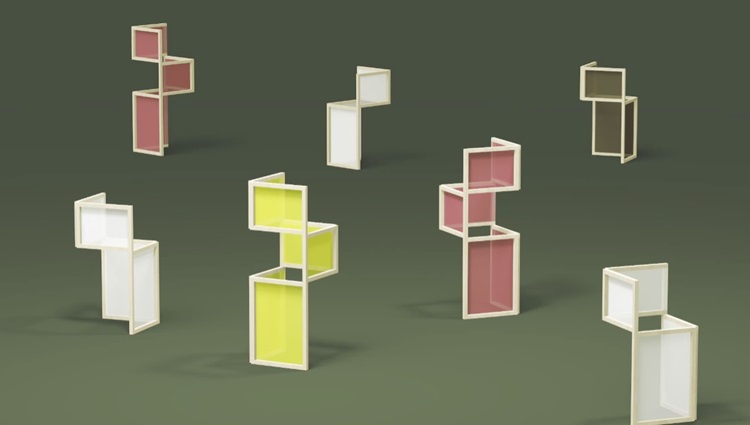

孝斗さんと秋山さんは、ともにマッチング事業の経験があるため、プロジェクトはスムーズに進行していった。課題の洗い出しから浮かび上がってきた作りたい商品とは、日々の売り上げを安定させるような、日常的に販売できるもの。そして、値段が高価なものの販路開拓に使えるような、屏風の魅力を十分に伝えられるもの。屏風には、軽い・折りたたみできて省スペース・絵を飾ることができる・360度フルオープン・空間を仕切ることができる・プライバシーを守るといったさまざまな利点があるが、2人が着目したのは360度フルオープンできるという点だった。

「この利点を生かして、屏風そのものの価値にフォーカスを絞り、今までの屏風では感じられなかった可能性を感じるプロダクトを作れば、金屏風やお雛様の屏風のように普段は主役の引き立て役である屏風が主役になれるのではないか」。共通の認識で目標が定まった2人の行動は早かった。秋山さんがデザインを考案すると、孝斗さんがすぐさま形を作る。何度か試作を重ね、早くも2月には和紙蝶番(ちょうつがい)を隠すことなくあえて見せるデザインで作った2段(あるいは3段)仕様のインテリアオブジェクトが完成した。さらに4月のミラノデザインウィークに出展し、海外の人々の反響まで調査した。屏風をあまり知らなかった人たちからは、触ってみたい、もっと大きなサイズも見てみたいという好感触な反応を得ることができた。

帰国後の「すみだモダン フラッグシップ商品開発」プロジェクトの中間発表では、意気揚々とその手応えを報告したのだが、事務局からの反応は意外なものだった。

プロジェクトの原点に立ち返り、ガラリと方向転換

それは「もう少し社内のメンバーとディスカッションを重ねるなど、プロセスを踏んで進めてほしい」というリクエストだった。

「私自身もマッチングはさまざまな自治体と取組をさせていただいていたので、その感じで進めてしまったのがあまり良くなかったのかもしれません」と秋山さんは素直に反省点を認めながらこう続けた。

「廣田さんのお話ですごく印象的だったのが『アウトプットするものがなくてもいい。出来上がらなくてもいい。その途中経過がすごく大事なんです』という言葉でした。それまでの私は窓口となってくれた会長や孝斗さんのお二人としかやりとりがなく、打ち合わせに伺った際にも、お会いした職人さんたちとは挨拶を交わす程度でしたから。今後片岡屏風店がどのようになっていくべきか、というところを考えるのがこの取組のとても大切なところだとすれば、やはり中の方々としっかりお話をしなくてはと改めて認識しました」

そこまで先を見据えたプロジェクトは初めてだという秋山さんは「墨田区はすごく先進的な取組をしているな」と感銘を受けたようだった。

「やっぱり社員一丸となって行うという『すみだモダン フラッグシップ商品開発』のメインテーマをあまり気にしていなかったという反省点があったので、7月に方向転換しました」と孝斗さん。

とはいえ、ここまで完成に近づいたものがあるのにイチからやり直すのは大変ではなかったかと尋ねると、孝斗さんからは「ちょうど代替わりの時期でもあったので、社内改革も加味して社員全員から意見を聞く方向にガラリと転換しました」と潔い答えが返ってきた。

(※パーテーション「360 BYOUBU」は2024年度のミラノデザインウィークにも引き続き出展。今後はデザインアワードなども狙っていきたいとのこと)

仕切り直したプロジェクトはまずアンケートからスタート

秋山さんは、この段階でも方向転換を決断できたという理由に、プロジェクトのスパンが長かったことをあげている。

「これが1年間のプロジェクトだったら、ちょっと考えさせてもらったかもしれませんが、2年かけて取り組めるものだったから、みんなが元々やりたかったことを絶対形にするべきだという方向に舵を切れたのです」

まず取り組んだのは社員への匿名アンケートだった。

「私のような外部の人間が聞くほうが話しやすい部分もあるかなと。それがこのプロジェクトのデザイナーとしての必要な役割だろうと思ったのです」と秋山さん。

片岡屏風店では20代から80代の職人まで10名が働いている。彼らにここで働くことのやりがいや、今後期待することについてなど5つの項目について聞いてみた。

回収したアンケートは白紙に近いものから裏面までびっしり書かれたものまで実にさまざまだったが、積極的に意見を書いた2人がプロジェクトメンバーに加わり、4人でアイデアを出し合いながら進めていくことになった。

「フラッグシップ=“自分たちの顔”ということについて改めて考えてみたとき、この会社の原点は創業時のメイン商品であったひな飾りだなと思ったんです」。孝斗さんは、ひな飾りの需要が低迷し続けているために、この業界はダメだとずっと思ってきたという。だからこそベクトルの違うもので頑張ってきたのだが、いま一度原点に立ち返り、節句用の何かに新しい形でチャレンジすることこそ、このプロジェクトの意味があると考えた。

「片岡屏風店は今も全国の人形メーカーに屏風を卸しているが、注文は先細りだ。それならば、自分たちで売れる『屏風を主役』とし、『屏風で節句飾り』ができる商品を作ってみよう!」

メンバーの意見が合致した。

課題をクリアした新しいタイプのひな飾りを考案

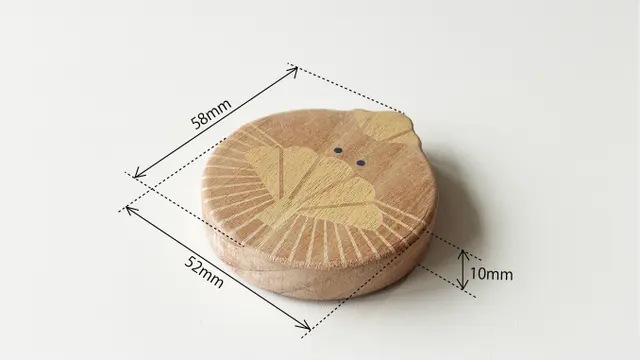

早速このコンセプトに即していて現代のライフスタイルにマッチした、「折り畳めるひな飾り」を開発することになった。孝斗さんはマグネットを貼ることができる芯材から着想を得て、マグネットの屏風にひな人形を直接貼るコンパクトなひな飾りを提案した。こうして誕生したのが折り畳めるひな飾り「扇-SENN-」だ。

「扇-SENN-」は、場所をとったり、手入れが大変という従来の節句飾りが抱えていた課題を、新しい解釈と工夫で解決した商品。

「ひな人形はどんどん高額なものになってきて、小さな子供は『触っちゃダメ!』と叱られることもありますよね。ですが本来は子供のための飾りですから、それでは本末転倒です。親と一緒に気軽に触れる飾りを模索しました。そうした体験が思い出としてお子さまの心に長く残ると考えるからです」と孝斗さん。

秋山さんが一番難しいと感じたところは人形の部分だったという。

「やはり、安っぽいものではいけないし、かといってそんなに高いものをつけたら全体の価格が上がってしまうし、その落としどころに一番時間がかかりました。製作は国産材にこだわり、着色剤にも気を使ってエシカルな木工玩具を手掛けている広島県の一場木工所さんにお願いしました。相談しやすい木工所で、コストがそんなにかからない製作方法も一緒に考えてもらいながら進めていきました」

屏風に自由に貼ることができるひな人形は国産材を使用。玩具安全基準(φ31.7mm)以上のサイズで小さな子供でも握りやすい形の人形には、さらに触り心地に配慮した面取りと、汚れにくい表面加工も施してある。優しい色合いで描かれたひな飾りの裏側にあるマグネットにはフエルトのカバーもつけた。握ったときの温もりや、屏風に貼り付けたときの柔らかな感触は、飾り付けの時間を心地よいものにしてくれそうだ。

孝斗さんは、一緒に飾り付けができるだけに、片付けも一緒に楽しんでもらいたいと、工夫した点を教えてくれた。「収納ケースの内側にひな飾りの形に合わせた穴を開けたウレタンのクッションを敷いて、パズルのピースをはめるように遊び感覚でお片付けができるようにしたのです。また、しまう場所のことも考え、ケースには背表紙を設けました。そうすることでアルバムや書籍と一緒に本棚に収納できるからです」

さらに、屏風はその特性を生かして両面仕様にしてあり、裏表どちらもマグネットが使える仕様になっている。裏面の色はどんなインテリアにも合う淡いグレーで、植物やオブジェの背景として、あるいは写真や絵などを飾る写真立てとして通年使用することも可能だ。

プロジェクトが片岡屏風店にもたらした変化とは

「扇-SENN-」は「すみだモダン フラッグシップ商品開発」プロジェクトの仕上げとしてテストマーケティングを兼ねてクラウドファンディングサイト「MAKUAKE」に出品することになった。期間は2024年8月27日から10月27日までだったが、見事目標額を達成した。

このプロジェクトを通して片岡屏風店にどのような変化があったかと尋ねると、孝斗さんは「MAKUAKEで目に見えた成果を形として残せたので、みんなすごく喜んでくれたというのがあります。また、プロジェクト案件は今まで私ひとりでやってしまうことが多かったのですが、他の人に担当してもらうこともできるようになりました。屏風に貼る紙の端材(落とし)を使って綺麗な缶バッジを作る体験企画を自発的に提案してくれる社員も出てきました。そうした意味で、自分が『片岡屏風店』の一員であり、ここは思ったことを実現できる会社なんだと感じてもらえたことはとても良い経験だったと思います」と顔をほころばせた。

「ひな飾りにおいて一番大切な点は子供の成長を願う気持ちの表れなので、今までの形にこだわることなく、私たちの今のライフスタイルのなかで置きたくなるものかどうかに重点を置いてデザインしました」と言う秋山さんの言葉を受けて孝斗さんが続ける。

「節句飾りは想いを売っている商売だと思うんです。買わなきゃいけない、っていうのとは違うんですよね。その子に対する想いを形にしたものがひな飾りなので、そうした愛情の媒体となるものを買いたいなという文化です。それを『片岡屏風店』として再び『扇-SENN-』で体現できるのが嬉しいですね。『うちの子は男の子なんですけど』なんていうお話もいただくので、今後はとりあえず5月の節句飾りを作りたいねと話しています。もっと言うと日本の五節句(1月7日七草、3月3日桃の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕、9月9日菊の節句)を『扇-SENN-』で表現できたらと思います。本来、節句とは季節の節目となる日のことですから、この節句飾りを、季節を感じるひとつの方法としていただくのもよいのではないかと」

「MAKUAKE」の次は「Creema SPRINGS」という女性の登録者が多いクラウドファンディングに出してみたいと語る孝斗さんの頭の中には、「片岡屏風店」の進む道が着実に描かれているようだ。

HP: https://studiobycolor.com/

Photo: Sohei Kabe, Kaori Akiyama

Edit: Katsuhiko Nishimaki / Hearst Fujingaho