Tシャツは"定番"のファッションアイテムの代名詞とされる。しかし実際は、必ずしもそうとは言えないだろう。シルエットも丈も素材も、流行とともに移り変わる。これがアパレル業界の当たり前とされるなか、同じ型のTシャツを数十年にわたってつくり続ける会社がある。

国産Tシャツメーカーの久米繊維工業だ。少数精鋭のラインアップはどれも息が長く、60年近く定番であり続ける商品もある。セールをしないというのもこだわりだ。

錦糸町駅にほど近いファクトリーショップには、「色丸首」や「01」「楽」「セイヤング」など同社の定番Tシャツシリーズが揃う。多彩な色展開のTシャツが並ぶ様は圧巻で、自然と心が躍る。壁面にはシリーズごとの白Tシャツが博物館のように展示される。生地感やシルエット、襟の太さなどのディテールまで、各シリーズの特徴がひと目で分かる仕様だ。

コロナ禍では休止中だが、自分でシルクスクリーンプリントなどを体験できるカスタムワークショップも開催する。

定番シリーズには「サステナブル+ライン」などオーガニックコットンを使用したラインもある。久米繊維工業では以前より環境に配慮した持続可能なものづくりにも積極的に取り組んでいる。

「弊社では2007年以来、系列工場で製造する久米繊維謹製ブランドの製品を環境配慮型電力を採用して製造しています。」と話してくれたのは、専務取締役の久米秀幸さん。

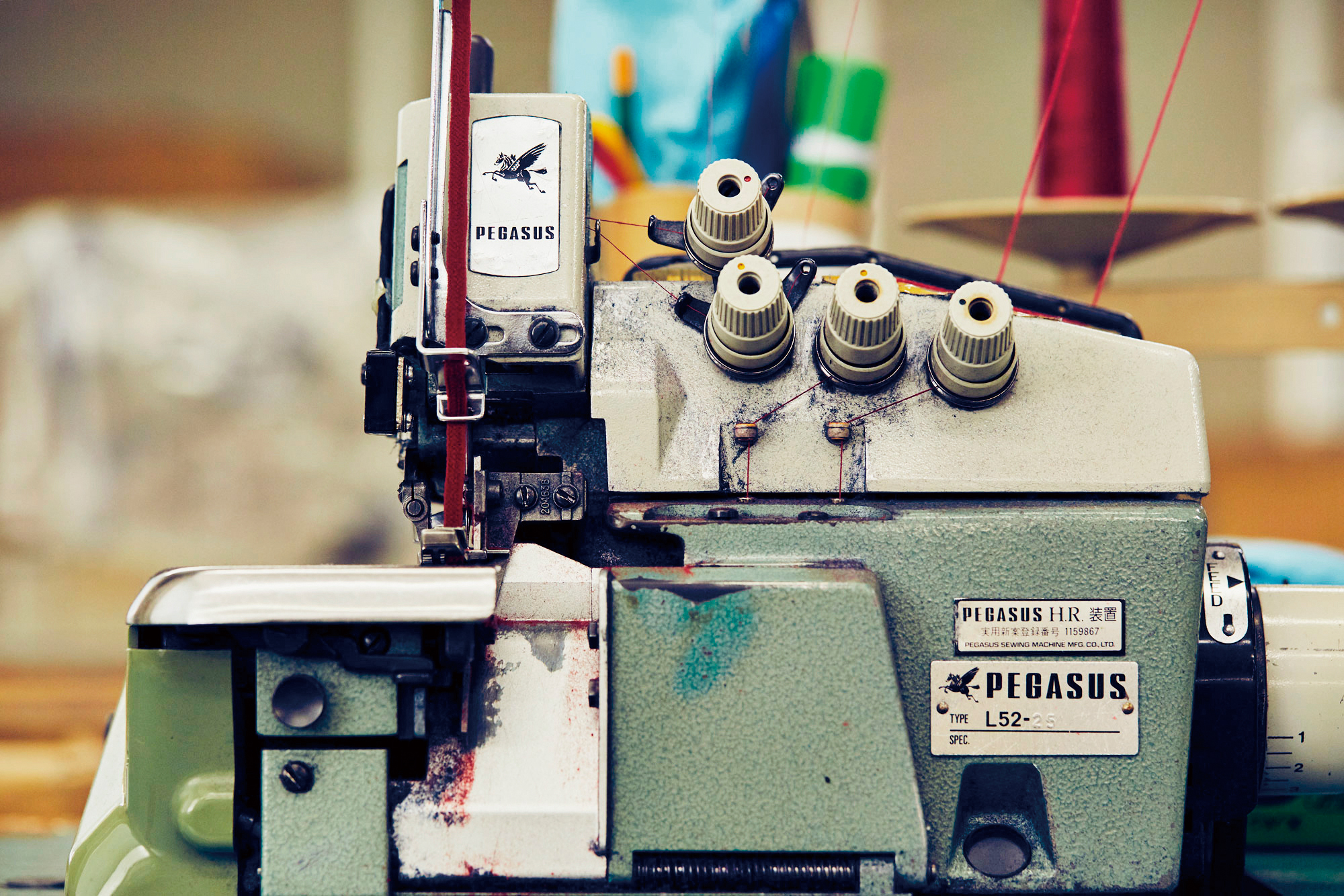

「弊社のTシャツのほとんどは、両脇に縫い目のない『丸胴』の反物でつくられています。各色各サイズ、全部反物を揃えなければならないので大変ではあるんですが、裁断の際、反物くずを減らすことができます。着心地がいいだけでなく、環境負荷を少なくできるというメリットがあるんです」

流行に左右されず、定番のアイテムをつくり続けることもまた、持続可能なものづくりのあり方のひとつだ。ただ定番であり続けるには、顧客の心を掴んで離さない力が必要だ。その実力が久米繊維工業にはある。

同社の創業は1935年に遡る。本所石原町、現在の墨田区石原にて、当初はメリヤス肌着をつくる町工場としてスタートした。Tシャツを始めたのは1950年代半ばのこと。二代目の久米信市さんと弟の利男さんが切り開いた道だ。信市さんの息子である秀幸さんは、父から聞いた当時をこう振り返る。

「その頃の本所石原町あたりは『職人の腕があれば食っていける』と言われるような町で、分業がすごく進んでいました。仕上げ屋さんに裁断屋さん。ボタンホールの穴かがり屋さんもいらっしゃったし、刃物屋さんには裁ちバサミを研ぐ専門の職人さんがいたり。まさに町全体がものづくりでつながっているような場所だったそうです」

通りには都電が走り、町には喫茶店があり、パチンコ屋があり、工場に住み込みで働く人々が仕事終わりにそぞろ歩く……。そんな活気ある場所だった。ちょうどその頃、日本にはアメリカンカルチャーが上陸し、信市さんはその影響を受けたという。

「大の映画好きだった父は、マーロン・ブランドやジェームズ・ディーンら、ハリウッドスターのTシャツ姿に憧れを抱いたそうです。そこで初代だった祖父に、うちでTシャツをつくりたいと持ちかけました。祖父に任された父は、『そのままつくるのではなく、もっといいものを』と奮闘しました」

信市さんは弟の利男さんとともにアメ横や横須賀に通い、米軍放出品のTシャツの研究を重ねる。生地や型紙、縫製すべてに工夫を凝らし、10色展開の「色丸首」を生み出したのだ。これが日本製Tシャツ文化の原点と言える。

とはいえ、「当時はまったく見向きもされませんでした」と秀幸さん。日本橋横山町の問屋街に売り込みに行くも、「肌着を外に着るなんて、恥ずかしい」「色付きの肌着? 何だ、それ」などと、周囲からは冷たい反応。それでも売り込みを続けた。

やがて映画文化が浸透するとともにTシャツの認知も広まっていく。1963年には現在も続くロングセラー「セイヤング」を発売。1970年代には国内ブランドのOEMも担当し、Tシャツメーカーとしての地位を確立した。

しかしバブル崩壊以降、アパレル業界は激しい価格競争の時代に入る。安価なTシャツが市場に溢れ、国内メーカーは人件費の安さを求めて生産拠点を次々と海外に移転した。久米繊維工業やその取引先など日本を拠点とする繊維産業にとっては苦しい状況だ。いくら高い技術を持っていたとしても、それで原価が高くなるのなら求められない。職人の腕を生かす場がないのだ。

「私たちには、ずっとパートナーとしてともにやってきた企業さんがいます。紡績会社さん、編み立て工場さん、染色工場さん、皆さんがいないと、ものづくりができません」

久米繊維工業が下した決断は、「日本から出ず真価を問う」ことだった。取り組むべきは、日本だからこそ、そして高い技術力を誇る自社と取引先だからこそ実現できる日本製Tシャツ。そうして創業70周年を前にした2003年、四代目社長の久米博康さんが原点である「色丸首」の復刻に動き出した。

「工場の方々に「色丸首」の復刻の話を持ちかけたときに感じたのは『日本製の意地』。これだけ工場が海外にシフトしたなかでも生き残ってきた会社ばかりですから、高い技術力を維持して、光るものを持っておられた」

同社が決めたのは、異例とも言える「初めに上代を設定しないこと」だった。「セールまでを想定して『原価はここまでに抑えてね』と決めてしまうと、会社として誇るべき技術があっても原価が上がるため、採用されないケースが多い。

だから「色丸首」の復刻にあたっては、むしろそのような自信のある高い技術を持ち寄ってほしかった。上代設定をせず、本当に僕らが着たいと思えるいいものをつくりましょうと」

ただ復刻したわけではない。紡績も編み立ても染色も、そして自社工場の裁断や縫製、仕上げも、約50年を経て進化した現代の技術を集積して、改めてつくり上げた。

「大きく進化したのは使用する糸です。選んだのは毛足の長い上質な綿花から紡いだ細糸を2本撚より合わせた『80番手双糸』。これで編み立てることで細糸の持つしなやかさを保ちつつ、ほどよい厚みとシャリ感、自然な光沢のある仕上がりになりました」

日本人男性の体にフィットする立体裁断も特徴。自社の型紙職人が培ったノウハウの蓄積がいかんなく発揮されている。美しい染色も、落ち着きと深みのある日本の伝統色で揃えた。

各々の持てる最高の技術を結集した「色丸首」。とはいえ、もちろん完成がゴールではない。「定番として長く続けていくという覚悟が必要でした」と博康さん。

協力してくれた取引先の技術を守るためにも、メーカーとして腹をくくった。最盛期のような多額の宣伝費などはかけられないが、インターネットでの展開やファクトリーショップの開設など、地道な施策を重ねてきた。

何より、商品の持つ力が伝わったのだろう。はたして「色丸首」は多くの人に求められる商品となる。2006年のリリースから4年後の2010年には「すみだモダン」に認証された。

2021年現在、「色丸首」は15年目を迎える。定番として繰り返し買い求める愛用者も多い。苦境のなか「日本製の意地」が集まって、再び世に生み出された「色丸首」。ほかのシリーズ同様、世代を問わず、あらゆる人に長く愛される、ロングセラーになるに違いない。

Photo: Kasane Nogawa, Masayuki Shiratori

Cooperation: Hearst Fujingaho